【时间】道光二十七年(1847)仲秋月立

【地点】碑原在北京宣武区上斜街松筠庵内,残石现存北京石刻艺术博物馆

【评述】

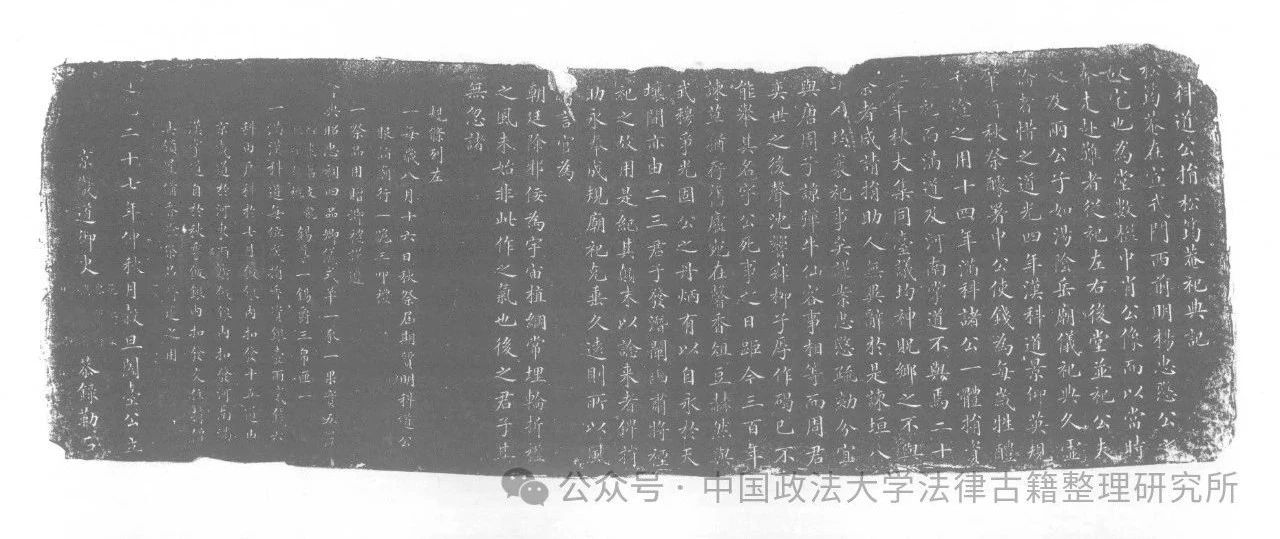

现存残石高32厘米,宽96厘米,厚8厘米。首题“科道公捐松筠庵祀典记”,碑文存17行。而完整碑拓共37行,满行15字。碑文记科道监察官员捐资崇祀明代谏臣杨继盛之事,京畿道御史阖台公立。

碑称风宪言官乃“为朝廷除邪佞,为宇宙植纲常”;杨继盛“死事之日距今三百年,谏草犹存,旧庐宛在。馨香俎豆赫然与武穆争光”。

碑文同时记载捐资助祭过程:“道光四年,汉科道公景仰英规,肇行秋祭,醵署中公使钱,为每岁牺礼香灯之用。十四年满科诸公一体捐资入礼,而满道及河南掌道不与焉。道光二十七年秋大集,同台议,均神贶郷之不与祭者咸请捐助,人无异辞,于是谏垣八十七人均襄祀事矣。”

碑文列明三条祭礼规则。第一条规定每岁八月十六日秋祭时,“公服诣庙,行一跪三叩礼”。第二条规定祭品谨遵《会典》规定的昭忠祠四品郷仪式。第三条规定:满汉科道每位岁捐香资银一两二钱;六科由户科于七月饭银内扣发,十五道由京畿道于河东、两广饭银内扣发;河南满汉掌道自于秋季饭银内扣发。交住持僧具领,置备香灯祭品。

杨继盛(1516-1555),字仲芳,号椒山,直隶保定府容城(今河北容城县)人,明代谏诤名臣。嘉靖三十二年(1553)上疏参劾严嵩遭下狱致罪,嘉靖三十四年(1555)遇害时年40岁。现北京市宣武门外达智桥胡同12号“松筠庵”为杨继盛在京为官时的居所,清朝改为祭祀专祠——杨椒山祠。

清朝都察院下辖六科、十五道等分支机构。京畿道、河南道、江南道等十五道设掌印监察御史满、汉各1人。乾隆朝以前,京畿道、河南道、江南道、浙江道、山东道和陕西道等六道为“掌道”,以河南道为各道掌印之官;自乾隆朝始,京畿道和河南道轮流为各道掌印之官。

欢迎关注

中国政法大学法律古籍整理研究所

获取更多学术信息