[日]冈野诚 | 《宋刑统》考——以天一阁旧藏明抄本为中心

作为中国政法大学法律古籍整理研究所所刊,《中国古代法律文献研究》自1999年创刊以来,始终致力于突破学科划分的藩篱,努力实践多元化学术路径的整合,是学界率先出版的以法律文献为研究对象的学术刊物。为适应信息时代学术传播载体多元化的趋势,本刊编辑部决定以“法律史料整理与介绍”“先秦法律史研究”“秦汉法律史研究”“唐宋法律史研究”“明清法律史研究”“域外法律史研究”六个专题,分类推送往期各辑刊登的相关论文、述评以及书评,以备学界同仁参考。

*唐宋法律史研究专题*

《宋刑统》考

——以天一阁旧藏明抄本为中心

序言

《宋刑统》是制定并公布于宋建隆四(公元九六三)的刑法典,通行于北宋、南宋的三百年间。其正式名称为《(宋建隆)重详定刑统》,略称为《重定刑统》、《刑统》及为区别于后周《周刑统》的《宋刑统》,又附年号而为《建隆刑统》。本文采用最通行的《宋刑统》这一名称。

关于《宋刑统》的各种研究下文将述。不过仁井田陞、牧野巽两氏的《故唐律疏议制作年代考》(仁井田、牧野一九三一,本文以下略为“年代考”),堪称为最详密的研究,本文所述多从其说。只是两氏在执笔“年代考”之时,所用版本为法制局本(后文第五节中的Ⅱa)与嘉业堂本 (Ⅲa,尚未见到其底本天一阁旧明抄本(Ⅰ,以下略为天一阁本)

此后仁井田氏于一九三四年在北平图书馆实地调查了天一阁本,并发表了调查结果(仁井田一九三五,同一九三八)。

本文之目的,在于对法制史的基础史料《宋刑统》进行解题。但是本文的重点与《年代考》有所不同,主要是以天一阁本为中心进行探讨。因为只有在充分了解作为底本的天一阁本的资料性质的基础上,方可有效地利用通行的各版本。例如通行本中就存在着简单地用《故唐律疏议》填补底本缺文等问题。

无须赘言,《宋刑统》是宋代的法典,但作为法制资料而言,它对于唐、五代法史的认识具有极为重要的作用。这也是本文所要强调的对象之一。

在以往的研究中,《宋刑统》是笔者经常利用的资料之一,但这里并不是特意汇总一已之见加以发表。对尚未成熟的本文,敬祈国内外学者批评指正。

一、《宋刑统》的构成

首先论述《宋刑统》的构成。

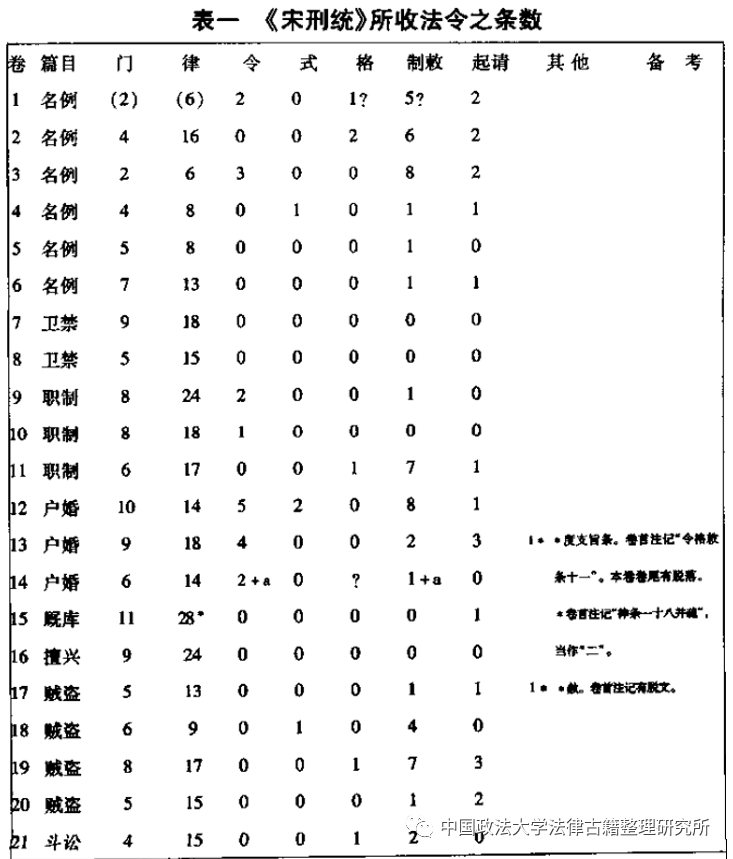

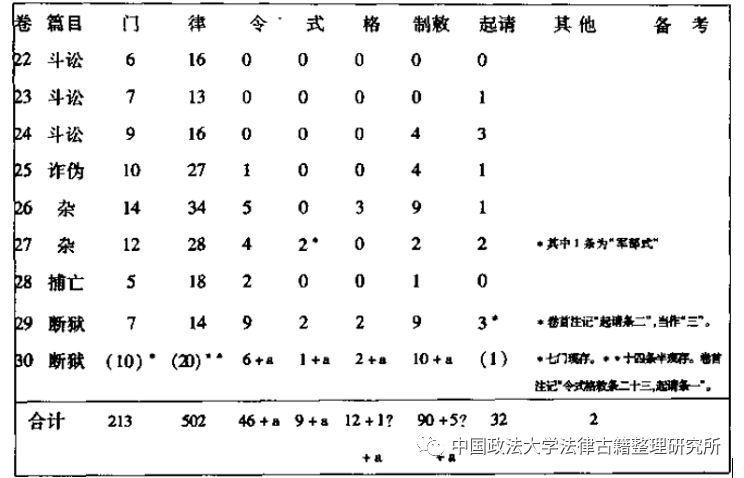

据南宋王应麟的《玉海》卷六六记载,当时的《宋刑统》由三十一卷二百一十三门构成,其中含律十二篇五百零二条,各附有疏。另有旁照法——令式格敕一百七十七条,起请三十二条。

作为今日流布诸版本的底本天一阁本,因有缺残(后述)而现存三十卷(缺目录一卷)二百一十门,但较之《玉海》所载,可以说基本是整体保存下来了。

各门原则上配一条以上律文,并根据需要附加旁照法与起请,不过也有若干例外。例如卷六“一部律内余条准此条”,属于律文中“余条准此”的律文共集中了四十四条,属特殊条项。又如卷十二“户绝资产”、“死商钱物”、卷十三“典卖指当论竞物业”“婚田入务”诸门,完全不含律文,仅有旁照法与起请。

其次应注意门下一级的构成要素。

Ⅰ 律及律疏

(一)律(由律文+本注构成。律文原则上从“诸”字开始。本注为细字双行。)

(二)律疏(由律文+本注+疏文+问答构成。其格式为“疏……\(换行,下同)注云……

议曰……\问曰……\答曰……”。议与问答为细字双行。)

Ⅱ 旁照法

(一)令格式(不载发布年月。自“准”字开始。)

(二)制敕(记载发布年月。自“准”字开始。)

(三)其他(度支旨条与赦。均记载发布年月。自“准”字开始。)

Ⅲ 起请

起请(文首、文中含有“臣等参详”之语。)

Ⅳ 其他

(一)夹注(主要有以下三种形式:“释曰……”、“音……”“犯……庙讳改为……”,

均为细字双行。对细字双行之“议” [Ⅰ(二)]所附的夹注为两行,相当于“议”文的一行。

(二)议(与律疏之议[Ⅰ(二)]不同,相当于它的枝注,表现在名例第五三一五七条的二十处)。

门以下由上述要素构成。以下再加若干说明。

Ⅰ可以说是由唐代刑法典《律》十二卷与其法定注释书《律疏》三十卷五百零二条条文的交互配置。在律文较长的情况下,律疏则全文重复(诸疏……!又云……);律文若较短,则略去重复,在文首作“疏议曰”,直接附疏文。

其次关于旁照法的种类与卷数,如表1所示。度支条旨和赦也许应当分类为制敕,但考虑到原文标题的不同,故暂入“其他”。

关于旁照法的现存数量,由于以往天一阁本的残缺及各卷卷首的条数标记(在卷首的门数之下,以细字双行记录)存在着若干误记并脱文,因此现在还不能算出正确数字。其数字大概如下所示:

( )内为推定数字,“又条”为可数作另条。

令……四十六条以上

式……九条以上

格……十三条以上(其中一条存疑)

制敕……九十五条以上(其中一条存疑)

其他……二条

现存约一百六十五条。若参照卷十四、卷三十的卷首注记,总计存在一百七十七条,这与前述《玉海》卷六六的记述一致。

Ⅲ之起请,现知有三十一条。若从卷三十的卷首注记,在同卷卷尾的残缺处还应有一条,即如《玉海》所记,原来有三十二条。

Ⅳ之夹注,除循注释通例以“释曰”开始外,另还有音注及避讳改字注(后述)。

如前所述,《宋刑统》是在法典之中含律[Ⅰ(一)],那么是否还存在着与《宋刑统》完全互为二事,如《宋律》这样的宋代的正式法典呢?对此拟作若于阐述。

第一,正如仁井田、牧野两氏已经明确的那样,夏竦制定宋律的献策与曾布对唐律批评的存在,本身就说明了这些提案实际上未被采纳(仁井田、牧野一九三一,第六八页以下)。

第二,清代曾围绕是否有《宋律》存在而产生过争论。其相关文献为天圣七年(公元一〇二九)颁行的《律》十二卷、《音义》一卷。宋刊宋元递修本今藏北京图书馆,其抄本也有若干可知笔者本人也曾在拙文中指出,从出版原因考虑,此书是为了明法科举人的阅读之便而翻刻的《唐律》十二卷,很难说是宋代的正式法典。

第三,既然如此,宋代文献中所引用的与刑统并行的“律”并不少见,这又当如何理解呢?除去从文脉上可明确判断为唐律者之外,多数可判断为即《宋刑统》本身。李心传《建炎以来朝野杂记》甲集卷四淳熙事项条载:

国初但有刑统,谓之律。后有敕令格式,与律并行。

可证其事。又,明《文渊阁书目》卷十四:

宋刑统律 一部二册阙

刑统律文 一部三册阙

以此推测,在称宋刑统为律(广义上的)的同时,也将其中所包含的律[Ⅰ(一)]称作律(狭义上的)。

根据上述三点判断,可知在宋代除《宋刑统》外,并不存在作为正式法典的《宋律》。

另还有一个与此相关的问题。这就是《宋刑统》与《故唐律疏议》(一般略称为《唐律疏议》)的关系。这里所说的《故唐律疏议》,不是指唐代的正式法典《律》十二卷、《律疏》 三十卷,而是指后世(宋元时)作为法律典籍刊行者。

从《宋刑统》中抽出律与律疏部分,删去重复、改去避讳、即可为《故唐律疏议》 三十卷。在仁井田、牧野的论文中,也将此“脱化说”作为极具魅力的学说加以介绍(仁井田、牧野一九三一,下第一三〇页)。然而在今天,笔者也和仁井田、牧野一样,不能简单地顺从“脱化说”。因为尽管在研究中经常将《故唐律疏议》作为重要文献使用,但在此之前不知为何,它在资料方面的性质并不十分明确。笔者自身也把它作为今后的研究课题。

二、《宋刑统》的编纂

宋初,使用唐律、律疏、令式与周刑统。但在建隆初年,乡贡明法张自牧通过封事指出周刑统的五处不足,因此太祖命有司讨论、修正,指示窦仪等人进行编纂。

其后建隆四年(公元九六三)二月五日,工部尚书判大理事窦仪以《周刑统》条文浩繁,且有不明之处,故请求详定与此不同的法典。其结果是令窦仪及权大理少卿苏晓等编纂新的刑法典(《玉海》卷六六)。

同年七月二十九日(或八月二日)很快将全三十一卷的《宋刑统》撰毕,与《编敕》四卷同在大理寺镂板颁行。《宋刑统》即为从当初板刻的法典。

仅在极短的半年间进行的《宋刑统》之编纂,究竟具有怎样的内容呢?解释这一问题最好的资料,就是《宋刑统》(Ⅲbcd)及《宋文鉴》卷六十三所收的窦仪的《进刑统表》。现摘引部分如下:

伏以刑统,前朝创始(中略)。臣与朝议大夫、尚书。屯田郎中、权大理少卿、柱国苏晓(编纂官四人官职与姓名略),夙宵不怠,缀补俄成。旧二十一卷,今并目录增为三十一卷。旧疏议节略,今悉备文,削出式令宣敕一百九条别编,或归本卷,又编入后来制敕一十五条,各从门类。又录出一部律内余条准此四十四条,附名例后。字稍难识者,音于本字之下,义似难晓者,并例具别条者,悉注引于其处。又虑混杂律文,本注并加释曰二字以别之。务令检讨之司,晓然易达。其有今昔浸异,轻重难同,或则禁约之科,刑名未备,臣等起请总三十二条,其格令宣敕削出及后来至今续降要用者,凡一百六条,今别编分为四卷,名曰新编敕。(中略)

将来若许颁下,请与式令及新编敕兼行,其律并疏,本书所在,依旧收掌。所有大周刑统二十一卷,今后不行。(下略)

据此进表可读出以下几点:

(一)刑统作为法典,创始于前朝(后周)。《宋刑统》在《周刑统》(《显德刑统》)的基础上,追加、补正成三十一卷。

(二)《周刑统》中疏文有所节略,而《宋刑统》则全文采入。

(三)在削减《周刑统》中的一〇九条式令宣敕的同时,增补新的制敕十五条。

(四)集律文中“余条准此”之文四十四条,置于名例律之后。

(五)字音难者,于字下注音;意义难解者及例具他条者,加“释曰”二字。

(六)应改正、补正之处,附加起请三十二条。

(七)《宋刑统》与式令及新编敕同时施行。律、律疏均被《宋刑统》采用,依旧和以前一样保管。《周刑统》停止其效力。

根据以上可以明确,《宋刑统》是《周刑统》的改订增补版。《宋刑统》之所以名为《重详定刑统》(天一阁本)和《重定刑统》(《宋史》卷一、《续资治通鉴长编》 卷四),原因正在于此。

既然如此,《周刑统》(《显德刑统》)究竟是如何编纂的,它是一部具有怎样性质的法典呢?

后周广顺元年(公元九五一),对因后汉末遭兵乱而亡佚的法律典籍进行了重编,其总卷数为一百四十八卷。其内容有七种:唐律、律疏、令、式、开成格、大中统类与后唐以来至汉末编敕(仁井田、牧野一九三一,上一三〇页)。

后周世宗显德四年(公元九五七)五月,中书门下的奏文指出了法典整体上的缺陷(如批评其“律令则文辞古质,看览者难以详明”等),建议编纂新的法典,对此世宗许可。至翌年显德五年(公元九五八)七月,由书门下奏上由侍御史知杂事张 湜等九人编纂的刑书,是为《大周刑统》 二十一卷(《旧五代史》 卷一四七)。

据《旧五代史》卷一四七《刑法志》记载,《周刑统》的结构如下所示:

(一)以律为基础。

(二)律有难解之处,附以疏文,易懂处则从略。

(三)式与令文与律相关者,排在疏文之后。

(四)修改律令式的格敕,又排在其后。

(五)新立法的条文排在旧条文之后。

(六)文义难解的内容,用朱字训释。

这种形式基本上被《宋刑统》所继承。《周刑统》并用律疏、令、式。与此同时,周初重编法典中的大中统类、开成格、后唐以来至汉末编敕,均被停止效力。

其次需要追究的是,《周刑统》依据什么法律典籍而编成?关于这个问题,正如先学已指出的那样,唐大中七年(公元八五三)编纂施行的《大中刑法统类》十二卷是它的编纂基础。是典由左卫率府仓参军张将律令格式一千二百五十条按内容分类为一百二十一门(《旧唐书》卷一八下、卷五〇刑法志),再附以格敕(《新唐书》卷五六)。从全十二卷这一份量考虑,律疏当未包含在内。只是此书已经亡佚,其内容无考,编者其人也未详。

本书屡屡与大中五年(公元八五一)刑部侍郎刘等人编纂的《大中刑法总要格后敕》六十卷混同。后者是唐贞观至大中年间的诏敕集。

总之《宋刑统》是以《周刑统》为媒介,继承了《大中刑法统类》。所谓刑统,正是刑法统类的略称(沈一九〇七,第二二一二页)。

仁井田、牧野两氏的论文“年代考”有关《宋刑统》的论说,可总括为这样一个主张:《宋刑统》所收律疏、令、式的年代为开元二十五年。据本文第一节“《宋刑统》的构成”,再按我的理解摘记两氏的结论,则如下所示:

Ⅰ(一)律——以《周刑统》为媒介,溯及《大中刑法统类》

(二)律疏——开元五年律疏

Ⅱ(一)令式格——(甲)开元二十五年令式格,(乙)开成格

(二)制敕——(甲)大中刑法统类,(乙)周刑统,(丙)编纂《宋刑统》时附加

Ⅲ起请——编纂《宋刑统》时附加

Ⅳ夹注——(甲)周刑统,(乙)编纂《宋刑统》时插入

无须赘言,《宋刑统》是有宋一代的刑法典。与此同时,如前述其构成所明确的那样,它又是学习唐、五代法制史时的重要资料。在此意义上,在天一阁本所收开元二十五年令式格及开成格的基础上,列其篇目与条数,以供参考 (天一阁本所收的律、律疏已述)。

唐令:(小计四十六条):户七 封爵二 考课二 军防一 公式二 田二 厩牧一 捕亡三 狱官二十 丧葬一 杂七

唐式:(小计九条):户部一 礼部一 主客二 军部(照录)一 刑部四

唐格:(小计十一条):开元户部二 开元刑部七 开成格二

其次为《宋刑统》的编纂者,在此仅列举其官名与姓名。据《进刑统表》,工部尚书判大理寺窦仪(官衔从略),朝议大天、尚书屯田郎中、权大理少卿、柱国苏晓,朝散大夫、大理正奚屿,朝议大夫、大理丞、柱国张希逊等受旨拟出草案,又由刑部大理法直官陈光乂、冯叔向二人进行核校而成。关于《宋刑统》是《周刑统》的增补改订版,此已如前所述。而两者的关系,从编纂者中也可窥见一二。例如后周显德四年提出编纂周刑统建议的,是左仆射范质(《宋史》卷二四九)。在宋朝,范质作为宰相而成为窦仪的后盾,将其推荐给太祖(《宋史》 卷二六三)。编纂《周刑统》时,苏晓也作为大理正而参与其事。从这点来看,反映出《周刑统》与《宋刑统》具有密切的关系(参见沈曾植《刑统跋》)。

三、天一阁本的现状

明代天一阁旧藏《宋刑统》抄本,今藏位于台北市士林区外双溪的故宫博物院。

但在书目上,未载于《国立故宫博物院善本旧籍总目》(一九八三),而在《国立中央图书馆善本书目增订本》 (一九六七) (一)则载“重详定刑统三十卷八册 宋窦仪等撰 明乌丝栏抄本 北平”。“北平”,意味着国立北平图书馆旧藏本(甲库珍籍),受教育部委托,自一九六五年以后由中央图书馆保管,故其书目如现在所载。然而如前所述,书本身藏于故宫博物院。

天一阁本《宋刑统》高二十一点八厘米,幅宽十六点八厘米,后补的封面为藏青色纸,书中用纸为较薄的白色纸,界线(每半页九行)为预先印刷。卷首残缺较大,详言之则为自卷首卷一名例第一条-卷四名例第三十条,每页都有残缺,以后按卷次而残缺程度逐渐减小(参见图一)。此外卷二斗讼第五八条-卷二六杂第四条,每页也有小残缺。

其次是条文脱落而仅存白纸的情况。如卷十四户婚第四十六条后段(白纸半页。有“终”字),卷三十断狱第十九条前段(白纸一页),断狱第三〇-三四条(白纸一页半)。脱落之因是由于抄本所据之底本脱落,还是抄写之际脱落,未详。

卷首之残并非由于虫蚀,而是似不知何因而焦糊,随即又被覆以泥水,其上附有沙或霉点状物。据沈家本言,该抄本在清咸丰十一年(公元一八六一)前还基本完好,但由于是年遭遇兵火,一度遗失,待复得时已经残缺(沈一九〇七,第二二一三页)。录此以作参考。

若言及与误脱相关者,则不写文字而以空格代替者散见全书。试举一例,如卷十五厩库律第二二条:

□(诸)应输课税,及入官□(之)物,而回避诈匿不□(输),□(或)□(巧)伪湿恶者,计许(所)阙,准盗论。(下略)

计有三处五字脱文(空格),其他多处散见一二字脱文(空格)。这恐怕不能认为都是天一阁本在书写时脱落的,也可能是底本有残或照录脱文(空格)。

下面介绍通过胶片很难识别的订正误字的情况。

Ⅰ 描写(即重叠书写)。

Ⅱ 削纸订正。

Ⅲ 补纸订正(将误记的部分挖去一字或数字,补纸订正)。

在后两种情况下,有可能补纸后忘记订正,于是出现了脱文(空格)的异常情况。

其次就天一阁本的书写格式略述一言。如前所述,界线是预先印刷的,每半页九行,每行十七八字不等。多为律[Ⅰ(一)]顶格,律疏[Ⅰ(二)]、旁照法(Ⅱ)低一格,起请(Ⅲ)低三格书写。

从文字的风格看,可知为多人书写,书写形式也不统一。例如“议曰”,在一些卷中有不同的写法(在此去掉界线表示):

这也许都是表示消除底本空白的文字。

以上主要介绍了天一阁本的残缺与脱文,但同时也存在着与此性质完全不同的错简。如卷二十六杂第十六~二十条就是例子。

此《宋刑统》抄本,全然不见识语之类。只是能够反映旧藏。者的,仅有两种三处印记(张芹伯一处,“国立北平图书馆收藏”两处。见后述)。

此天一阁本究竟是以何为底本重写的,以下试加考述。

首先在夹注中,明确载有为避讳而改字的例子。对此加以整理,可知明确的避讳文字有五个(若含同音字则有六个)。表二的 ab,“匡胤”为宋太祖之避讳,cd中的“弘殷”为太祖之父宣祖之避讳,e中的“敬”为祖父翼祖之避讳,f中与“敬”同音的“獍”也属于避字。根据这些夹注所表示的避讳例子,可以推定天一阁本的底本应是北宋初太祖时期的刊本系统。但其底本本身。应是其时代之后的版本。其根据是多见“徵”字的最后一画缺笔。这是北宋第四代皇帝仁宗讳祯的嫌名。其他缺笔,又见玄、 (均为圣祖玄朗)、丘(孔子)等字。

(均为圣祖玄朗)、丘(孔子)等字。

还有一个可限定天一阁本时代的线索,这就是在天一阁本的部分版心中,载有刻工的姓名。在卷十二、卷十三的版心,有的页记有大小数字、书名(刑统)、卷次、页数及刻工的姓名。如卷十二有:王琏、立倍、宋通、高异、张荣、陈寿,卷十三有:朱益、宋益、沈思恭。在这些刻工中,除宋益一人不详外,其余都是南宋中期的人物。高异与陈寿是南宋中期杭州地区的刻工。

刻工之名仅见于卷十二、卷十三,这是因为天一阁的底本条件(例如由于是汇集本,所以只有两卷有刻工名)所致,还是由于天一阁本在书写之际书写者的书写方法不同,未详。但无论怎样;其源于南宋中期的版本,这点是可以肯定的。

四、天一阁本的流传

上一节就天一阁本《宋刑统》尤其是其现状作了比较详细的介绍。天一阁本被称为天下孤本。如果这一部抄本不得流传,今天我们也无法见到《宋刑统》这一宋代的代表性法典。

如此重要的天一阁本《宋刑统》自天一阁流出后,究竟经过了怎样的历程而流至台北的故宫博物院呢?通过探寻其流传,可知在中国的近代与现代是什么样的人对《宋刑统》的存在颇感兴趣,并可得知其保存状况。

确认流传的第一种方法,就是调查天一阁本上的藏书印。如前所述,本书有两种三处印记。即在卷首的名例律部分,前有“国立北平图书馆收藏”(朱文方印,十九*十九厘米),次有“张芹伯”(朱文方印,十五*十六厘米)二印。在卷尾末页,有北平图书馆印记一处(本文所收的图一,即为钤有北平图书馆印的实物)。除此以外,例如天一阁及现藏机构国立中央图书馆、国立故宫博物院等藏书印一概不见。

关于“张芹伯”之印,有略加考察的必要。芹伯或曰圃,是适园主人张均衡的长子张乃熊之字。张乃熊旧藏书甚多,今为国立中央图书馆所继承。关于他的藏书印,《影印莲圃善本书目序》(《莲圃善本书目》书目三编本),介绍了“张乃熊”“芹伯”“莲圃收藏”等。另一方面,阿部隆一氏的《增订中国访书志》(汲古书院一九八三年)第三篇中的“国立中央图书馆藏宋金元版解题目”,也有不少处提到了“莲圃收藏”印,然而目前并不能发现此必需的“张芹伯”之印,只是在解题中的《陈书》一本上(同书第四四五页以下),押有“张莲伯”之印。

笔者为了确认该印记是否与天一阁本所押之印相同,于某日前往台北的国立中央图书馆,在善本室调查了上述《陈书》(书号01478)。结果确认该书全六册,均有“莲圃收藏”(朱文长印)与“压立中央图书馆收藏”(朱文长印)。只是在第一册的正文开头,除“莲圃收藏”印之外。还有“张芹伯”(朱文方印)。该印记与天一阁本《宋刑统》所押之印完全相同。据此可知,《宋刑统》曾是张乃熊的藏书,后经北平图书馆而由中央图书馆保管,现藏故宫博物院。

但是天一阁本《宋刑统》既未载于《圃善本书目》六卷,也未载干其父张均衡所撰的《适园藏书志》一卷。从《圃善本书目》是一九四一年编纂的待贾书目这点考虑,有可能是张乃熊在其父藏书之外得到了天一阁本,而在一九四一年以前该本已经流失。

确认流传的第二个方法,就是调査各种藏书目录。关于天一阁本,可见有几种书目。

《四明天一阁藏书目录》(清阙名撰,清初编写本),为现存天一阁书目中最古老的版本,其形式为分厨目录。其昃字号厨载:

刑统五本抄残

该刑统似为五册残抄本,而现存的天一阁本为八册,在数字上不合。其次是《天一阁书目》(清阮元辑,嘉庆十三年〈公元一八〇八〉序)卷二之二史部政书类载:

刑统三十卷乌丝阑抄本○不著撰人名氏

其中未涉及到抄本的残缺,册数也不清楚。另《天一阁见存书目》(清薛福成撰,光绪己丑(公元一八八九〉)卷二史部政书类载:

刑统三十卷缺抄本不著撰人名氏有卷五至三十

从卷五至三十为残抄本。如前所述,天一阁本的卷头残缺自卷一至卷四,因此该书目所说的刑统,就是所谓的天一阁本,上述阮氏书目中的刑统也是如此。

天一阁在其四百年的历史中数遭灾厄,致使珍贵的藏书减少。例如一八六一年太平军进城,宁波府的游民打坏天一阁的后墙,盗走密藏的书籍,贱价卖给纸商。又如一九一四年薛继渭等盗贼进入阁内,盗走大量藏书。

自一九一四年开始,可视为不间断记载的罗振常(罗振玉堂弟)所著《天一阁藏书经见录》卷上载:

详定刑统三十卷,无序跋,每条低一格,有总议,明抄本,五厚册。

以五册抄本见之,此与前述的《四明天一阁藏书目录》一致。再以无序跋及疏文(所谓“总议”恐怕就是“疏议”)低一格书写见之,可视为明抄本。此三点与天一阁本一致。册数上的不一致,可理解为后世改装所致。

总之,上述四种书目言及的《宋刑统》均指同一种版本,即所谓的天一阁本(现藏台北的故宫博物院)。

然而关于天一阁藏本,在以后编纂的书目中,如《重编宁波范氏天一阁图书目录》(杨铁夫等编,一九三〇年序)及《鄞范氏天一阁书目内编》(冯贞群撰,一九四〇年)劫余书目卷第二史部“法令之属”, 未见《宋刑统》之载。

据顾志兴氏的《浙江藏书家藏书楼》(浙江人民出版社一九八七年),一九一四年,大盗薛继渭与不法书商勾结,将一千部以上的天一阁藏本盗走,《宋刑统》很有可能是在此时被盗(同书第一○六页)。前述的罗氏书目若可限定为天一阁流失书籍的记录,(顺便提一句,罗振常当时在上海经营书店),便进一步加强了顾氏的推论。

以下附记一些相关内容。天一阁在一九一四年遭遇盗难之后,范氏家族为索回天一阁的旧藏书而提起诉讼,但由于旧藏书未押藏书印而未能胜诉。于是在每册劫后藏书的首页上都押上了“范氏天一阁藏书”(篆文,朱文方印)的木印。据此,也许可以理解为何天一阁本《宋刑统》无天一阁印记。

《宋刑统》见于书目,见《北平图书馆善本书目》(赵万里撰集,一九三四年)卷二史部政书类:

重详定刑统三十卷 宋窦仪等撰 明抄本

无须赘言,这是天一阁本。如藏书印一项所述,它是经张乃熊之手而归藏北平图书馆。

北平图书馆藏本中的甲库所藏书籍(宋元明本),在第二次世界大战中的一九四二年为避难而藏于美国的国会图书馆。在战后的一九六五年,约二万余册返还台湾。于是教育部委托国立中央图书馆保管,直至由国立故宫博物院保管。天一阁本作为北平图书馆旧藏本之一,今由故宫博物院保管。

确认流传的第三种方法,就是调査与《宋刑统》相关的序跋。

一九二一年刘承干跋(第五节版本Ⅲa、Ⅲb所收)云:“刑统三十卷,宋旧抄本。范氏天一阁所藏,予假之表兄蒋孟蘋学部者也。”又一九二二年沈曾植跋(版本Ⅲb所收)云:“此本即天一阁藏,今归乌程蒋氏,可谓海内孤本。”可知此本自天一阁流出后,为蒋汝藻(号孟蘋)拥有,后借给刘承干,作为嘉业堂本(Ⅲa)、嘉业堂丛书本(Ⅲb)刊刻。天一阁本为蒋汝藻所藏一事,王国维的《传书堂藏善本书志》“重详定刑统”条也有明确记载。

以上从三个方面探寻了天一阁本《宋刑统》的流传踪迹。限于管见,其流传踪迹如下所示:

天一阁——蒋汝藻——张乃熊——北平图书馆——国立中央图书馆、国立故宫博物院

不过在这些环节中,也可能存在有其他人与机构。

五、《宋刑统》诸本

在此限笔者所知,介绍《宋刑统》的各种版本。

Ⅰ《重详定刑统》三十卷,明乌丝栏抄本,八册。如已经详述的那样,《宋刑统》的宋元明清刊本今已无存,作为古抄本,唯有此书可知。如前所述,它是明代天一阁的旧藏本,其后经数人之手,今为台北的国立中央图书馆所藏,书由台北的故宫博物院保管。美国国会图书馆制作的缩微胶卷,在东京的东洋文库可以看到。本抄本为以下各种版本的底本,通称“天一阁本”。

Ⅱa《重详定刑统》三十卷,国务院法制局刊,一九一八年,六册。沈家本令重写I,遂以此为底本,由国务院法制局刊刻。第一册的扉页上有“宋刑统”,扉页背面有“中华民\国七年\国务院\法制局\重校天\一阁本”六行文字。

卷首有王式通与方枢二序,后列校订者六人。其后为“重详定刑统总目”“重详定刑统目录”,本文卷首刻“重详定刑统卷第一名例律”。第六册的卷尾无跋类。通称“法制局本”。

Ⅱb《宋刑统》三十卷,台北文海出版社刊,一九六四年,二册。本书为Ⅱa 的影印本。全书编页,总目、目录也加编页码,十分便利。本书很容易人手且使用方便,故为很多研究者利用。通称“法制局本(文海版)”或“文海本”。

Ⅱc《唐明律合编·宋刑统·庆元条法事类》(海王邨古籍丛书),北京,中国书店,一九九〇年,一册。本书所收的宋刑统也是Ⅱa的影印本。但是本书为A5 型,由于是将宋刑统的两页容入一页之内,故细字双行的疏文等读起来很费事。此外不知何故,扉页反面的文字被削去,外框似乎也作了改动。

Ⅲa《重详定刑统》三十卷,吴兴刘氏嘉业堂刊,一九二一年,六册。第一册扉页有“刑统三十卷”(篆书),反面有“吴兴刘氏嘉业堂刊”。卷首无序,正文从“重详定刑统卷第一名例律”开始。第六册末尾附刘承干跋。据跋文,刘自其表兄蒋汝藻(号孟蘋)借览天一阁本,可知天一阁本已移至蒋氏。

皿b《重详定刑统》三十卷附录一卷校勘记一卷,吴兴刘氏嘉业堂刊,一九二二年跋(嘉业堂丛书)六册。以Ⅲa为基础,在其前后附加以下所述之文,以作为刘氏的《嘉业堂丛书》之一。卷首加窦仪的“进刑统表”(当页版心的下部有“嘉业堂校刊”之文),其次加“重详定刑统总目补”、“重详定刑统目录补”,正文卷首始于“重详定刑统卷第一名例律”《嘉业堂丛书》)。第六册的卷三十之后,新加《附录》(自《宋会要》等书中精选出有关宋刑统的记载)、刘承干的“宋重详定刑统校勘记”、沈曾植的“刑统跋”,其后将已部分改刻的Ⅲa中的刘氏跋再录于此。

本书并非为容易入手之物,因而在版本中可以给予最高评价。通称“嘉业堂本”,在区别前述Ⅲa的意义上,称其为“嘉业堂丛书本”应比较恰当。

Ⅲc《刑统》三十卷,北京,文物出版社一九八二年,线装八册。系入手困难的Ⅲb之影印本,凡八册。卷首、卷尾的附录文章照旧收录。题签为“嘉业堂丛书刑统”。

Ⅲd《宋刑统》三十卷,吴翊如点校,北京,中华书局一九八四年,一册。这是以盼望中的Ⅲb为基础的活字标点本。据卷首的出版说明,它以Ⅲb为底本,以Ⅱa作校对。未言及Ⅰ之天一阁本,总让人有些遗憾,但此本易读价廉,今后最可利用。作为活字版本,一般误植总难避免,所以在利用之际,有必要参校Ⅲb、Ⅲc及Ⅱa、Ⅱb。在完成研究论文,有必要逐字逐句确认时,也应当核对Ⅰ的缩微胶卷。

除此以外,焦祖涵编著的《中国历代法典考辑》(著者刊,一九六九)所收的《宋刑统》只是选取了其中的“律”,在研究上不起什么作用。

又《北京大学图书馆藏李氏书目》子部法家类(中第一九页)云:“重详定刑统三十卷,清抄本,五册(李□3258)。”即在该图书馆所藏的李盛铎旧藏本中,有宋刑统的清抄本。参考李盛铎的题记,本书很有可能是天一阁本(Ⅰ)的复写本。若得机会,当作实际调査。

六、《宋刑统》研究

以上分五节探讨了与宋刑统相关的基本问题。在此再就其研究史及近年的研究状况作一简述。

《宋刑统》在清代已是极为珍稀之书。沈家本在《宋刑统赋序》(沈一九〇七)中曾涉及到《宋刑统》:“惟宋代刑统,仅见于天一阁书目,藏书家皆未著录。(中略)法家之学,讲求者少,故其书亦少流传。”关于天一阁本则云:“咸主辛酉以前尚完好,群视为故纸无用之书,无人传写”,传达了当时的实况。即天一阁本已被视为无传写价值的纸屑。

沈家本以其对中国法制史深厚的学养,很快就意识到了天一阁本的价值,故派人重写。沈去世后,为实现其遗志而《宋刑统》付梓。这就是前面介绍过的法制局本(Ⅱa)。有关其事,详见王、方二序。

天一阁本恐怕是在一九一四年时自阁库流出,不久即为蒋汝藻所有。刘承于将其借出后印刷出版,这就是嘉业堂本(Ⅲa)、嘉业堂从书本(Ⅲb)。尤其是后者附刻的沈跋与校勘记,迈出了《宋刑统》与《唐律疏议》比较研究之第一步。今日流布的各种版本,均属于前述的Ⅱa 或Ⅲb 系统。

那么从北宋至清,《宋刑统》刊本或其抄本是否舶入过我国呢?这是一个极令人感兴趣的问题,只是在目前尚不清楚,当有赖于今后的调查研究。

在我国现代的研究者中,较早言及《宋刑统》的是中田熏。中田于一九二四年春通过义兄、驻天津领事吉田茂,委托罗振玉寻求法制局本,最后总算入手。

对《宋刑统》进行真正的研究,应当说始于仁井田、牧野撰于一九三一年的“年代考”。该文以研究《唐律疏议》为主,为论证所引用的律、律疏、令、格、式系开元二十五年(公元七三七)或其系统而特意利用了《宋刑统》。如前所述,执笔“年代考”时所利用的《宋刑统》为Ila与Ⅲa,未用天一阁本(Ⅰ)。仁井田在北平图书馆实地调査天一阁本后发表的论文,为仁井田一九三五、一九三八。

在中国方面,若另论序跋之类,任一九三五为涉及《宋刑统》的先驱性研究。虽然篇幅较短,但要点突出。与此相比,近年来的潘一九八七 a、一九八七 b,论述了宋代法与经济的关系,大致属于专题性的研究。

关于五代法制,可参考郑一九九一。关于宋代法典编纂史的整体状况,浅井一九一一为先驱性的业绩,曾我部一九六五、徐一九七四则最为详细。有关五代、宋各种法典的原始资料的探究,沈一九八五利用时最为便利。

其次关于《旧五代史·刑法志》、《宋史·刑法志》,简便者为《历代刑法志》一九三八。关于后者,应参考邓一九四九。上海社会科学院一九七九、一九八二也属有用之列。刑法志的索引,有佐伯一九七七。

《宋刑统》被称为第一部印刷的法典。这方面的基础研究业绩,为仁井田一九四一。

折杖法是《宋刑统》在刑法上的一大特色,川村一九九〇对此有详细论述。以其为背景而发生的刑制变化,可参见宫崎一九五四。

作为中日比较法制史的基础史料,《宋刑统》也具有其作用。此可参照小林一九七四、上野一九八四。

最后,提出阅读《宋刑统》时应参考的两部著作。第一,判国子监孙奭编纂于北宋天圣七年(公元一○二九)的《律音义》一卷。它原本就附有同年复刻的《律》十二卷,然而不只是律,律疏也是和《宋刑统》对应的。北京图书馆藏宋刻宋元递修本《律音义》,包含在《律附音义》(上海古籍出版社一九八〇年,线装本。同社一九八四年,洋装本)中。清抄本《律音义》,收入律令研究会所编的《译注日本律令》Ⅳ《律本文篇别册》(东京堂出版,一九七六年)。第二,南宋范遂良所撰的《释文》。今称唐律释文,附刻于故《唐律疏议》。但这实际上是《宋刑统》的释文。在上述《译注日本律令》Ⅳ中很容易看到。

结 语

以上分六节叙述了《宋刑统》的构成及编纂过程,其次介绍了通行诸本的底本天一阁本的现状,探讨了其流传踪迹。作为研究线索,记述了现存《宋刑统》诸本的系统与特征,并总括略述了《宋刑统》的研究史与现况。限于篇幅,在此不再赘述各节的结论。

在此应当再度考虑的,是《宋刑统》的史料价值并与之有密切关系的研究《宋刑统》的意义。

清乾隆时期的一大丛书《四库全书》,收入了《唐律疏义》(义字照录)三十卷(两淮盐政采进本),但未采录《宋刑统》。《四库采进书目》中也未见其名。然而这绝不是说四库馆员全然不知《宋刑统》。例如关于《四库全书总目提要》(十九子部·法家类存目)中的《刑统赋》记述道:

法家书之存于今者,惟唐律最古。周显德中,窦仪等因之作刑统,宋建隆四年颁行。

这里窦仪作周刑统为记述有误,但《宋刑统》的存在应当在意识之中。尽管如此,采录《唐律疏议》而不采录《宋刑统》的原因,可能是出于《宋刑统》的传本几乎没有,加之《唐律疏议》是唐律,是现存最古老的律典这一认识。

较之《宋刑统》而更重视《唐律疏议》的倾向,可从日本、中国、欧美学界的研究文献的量中窥其一斑。尽管这是一般性的倾向或曰学界的状况,但笔者多少抱有一些与通常说法不同的见解。如前文已然明确的那样《宋刑统》的产生过程已经清楚。而另一方面,《唐律疏议》又如何呢?众所周知,即便是现存最古老的版本,也还不能得出结论,其产生过程也基本属于不明。《宋刑统》在天一阁本中有部分残缺,本身就十分明确地传达了其官刻法典的构成。而《唐律疏议》又如何呢?它与唐官抄本《律疏》在格式上存在着差异。)有鉴于此,笔者认为《宋刑统》的史料价值绝不逊于《唐律疏议》。

然而人们也许会如是说:《唐律疏议》有宋元刊本(可是明确的宋版是否现存,尚属不明),而《宋刑统》不过是明抄本。关于这一点,正如已说明的那样,该明抄本的底本属于南宋中期的刊本系统,在这点上也不逊于《唐律疏议》。

不过天一阁本有残,这是很难否定的事实。笔者之所以短期赴台北故宫博物院,主要目的就是要调查在缩微胶卷上难以确认的残缺状况。残缺绝不可言小,但这并不能导致《宋刑统》的价值大幅度下降。仁井田氏曾经尝试着部分复原残缺,并发表了成果(仁井田一九三五,第一一一页)。近年北京图书馆本《律附音义》的出版,可作为复原《宋刑统》的重要资料之一。

尽管《宋刑统》具有很高的史料价值,但是以此为对象的研究文献的数量却意外地少。这恐怕是在揭示宋代法制的层面上,《宋刑统》作为基本文献并没有更多地反映宋代的法生活。由此想起在后周时,中书门下的奏文中有“律令则文辞古质,看览者难以详明”(《旧五代史》卷一四七《刑法志》)一句。对五代后周人,乃至对宋人而言,恐怕都感到了律令文辞古奥难懂。这恐怕是当然之事,因为唐律、律疏在唐初的贞观、永徽时即已奠定了其基础。在七世纪前半叶就已基本完成的法律体系,很难想象能够适应有“唐宋变革”之称的唐末、五代、宋初的社会变动,它与时代的乖离恐怕会越来越远。有宋一代,《宋刑统》直至南宋末也未被废止,这就意味着其他庞大的法典被移入“敕令格式”这一法体系,乃是必然所在。

关于研究《宋刑统》的意义,总括起来有两点。第一,当然可以了解宋代法史的真相。第二,可以了解唐五代法史的真相。从《朱刑统》中,可以看出唐五代法史的一个成效。因此在今后,第二点应当越来越受到重视。

附:《宋刑统》参考文献略目

本文及本略目中所收文献,除Ⅰ之外,均标出著者与初出之年。但在引用文献、注明页数之际,原则上根据再录文献(在刊年上加*号)。Ⅰ()内的略号,为本文第五节诸本的记号。排列按著者的五十音图顺序。

Ⅰ 序跋、解题类

王国维:《传书堂善本书志》(艺文印书馆,一九七四年,线装本。后再录于《王国维先生全集续编》(七)、(八),台湾大通书局一九七六年)

王式同:“序”(Ⅱa)

谢冠生:“历代刑书存亡考”(《东方杂志》二十三卷三号,一九二六年)

沈家本:“宋刑统赋序”(同《寄簃文存》卷六,法律馆,一九〇七年。后收入同《历代刑法考》,中华书局一九八五*年)

沈曾植:“刑统跋”(Ⅲb)

孙祖基:《中国历代法家著述考》(一九三四年初版。后古亭书屋一九七〇*年再版)

中华书局编辑部:“出版说明”(Id)窦仪:“进刑统表”(Ⅲb)方枢:“序”(Ⅱa)刘承干跋(Ⅲa、Ⅲb)同编:“附录”(Ⅲb)

同:“宋重详定刑统校勘记”(Ⅲb)

Ⅱ 日文研究著作、论文

浅井虎夫:《关于中国法典编纂之沿革》(京都法学会,一九一一年。后汲古书院一九七七*年再版)

上野利三:“中华民国国立中央图书馆所藏(天一阁旧藏)明抄本宋刑统与其刊本——寄小林宏博士之说”(《松阪政经研究》三卷一号,一九八四年)

冈野诚:“关于近刊之景宋刊本律附音义”(《法律论丛》五十三卷一-二号,一九八〇年a)

同:“北京图书馆藏宋刻律十二卷音义一卷简介”(《中嵨敏先生古稀记念论集》上卷,同事业会,一九八〇年b)

川村康:“宋代折杖法初考”(《早稻田法学》六十五卷四号,一九九〇年)

同:“建中三年重杖处死法考”(池田温编《中国礼法与日本律令制》,东方书店,一九九二年)

小林宏:“关于唐律疏议的原文”(《国学院法学》十二卷二号,一九七四年)

佐伯富:“关于宋代的重法地分”(《羽田博士颂寿记念东洋史论丛》,东洋史研究会,一九五〇年。后改题为“关于宋代的重法地分”,同《中国史研究》第一,同会,一九六九*年再录)

同编:“宋史刑法志索引”(学生书局一九七七年)

岛田正郎:“关于清宛委别藏抄本〈宋律〉”(《法律论集》四十六卷一号,一九七三年。后再录于同“清末近代法典的编纂”,《东洋法史论集三》,创文社一九八○*年)

曾我部静雄:“宋代的法典类”(《东北大学文学部研究年报》十五号,一九六五年。后改题为“从律令格式到敕令格式”再录于同《中国律令史研究》,吉川弘文馆,一九七一*年)

泷川政次郎:“关于中国的韵文律书'宋刑统赋’”(《法律学研究》二十七卷六号,一九三〇年。后收录于同《中国法制史研究》,有斐阁,一九四〇年。同《中国法制史研究》,严南堂书店,一九七九*年,为其复刻版)

仁井田陞、牧野巽:“故唐律疏议制作年代考”上下(《东方学报》东京一、二册,一九三一年。后收录于律令研究会编《译注日本律令》一首卷,东京堂出版,一九七八*年)

仁井田陞:“唐令拾遗”(东方文化学院,一九三三年初版。东京大学出版会,一九六四年再版)

同:“采访法律史料”(《东方学报》东京五册续编,一九三五年。后将其中的第三改题为“唐宋及明代的法典”,收录同《中国法制史研究》Ⅳ《法与道德·法与习惯》,东京大学出版会,一九六四*年)

同,宋会要与宋代的出版法——尤其是关于版本的避讳缺笔法”(《书志学》十卷五号,一九三八年。后再录于前引《中国法制史研究》Ⅳ,一九六四*年)

同:“宋代法典刻板考”(和田清编《加藤博士还历记念东洋史集说》,富山房,一九四一年。后再录于仁井田前引《中国法制史研究》Ⅳ,一九六四*年)

宫崎市定:“宋元时代的法制与审判机构——元典章形成的时代与社会背景”(《东方学报》京都二十四册,一九五四年。后再录于同《亚洲史研究》Ⅳ,同朋舍,一九五七年)

Ⅲ 中文研究著作、论文

韩仲民:“从‘宋刑统’到‘元典章’”(同《中国书籍编纂史稿》,中国书籍出版社一九八八年)

宜水:“中国法制史文献简介·‘宋刑统’——中国历史上第一部印行的封建法典”(《自修大学》政法专业,一九八五年十二期),未见。

黄秉心:《中国刑法史》(育光书局一九四〇年初版,一九六六年再版)

上海社会科学院政治法律研究所编:《宋史刑法志注译》(群众出版社一九七九年)

上海社会科学院政治法律研究所编:《宋史刑法志注译》(续集)(群众出版社一九八二年)

周密:《中国刑法史》(群众出版社一九八五年)

徐道邻:“宋朝的刑书”(《东方杂志》复刊七卷八号,一九七四年。后收录于同《中国法制史论集》,志文出版社一九七五*年)

沈家本撰,邓经元、骈宇骞点校:《历代刑法考附寄簃文存》(中华书局一九八五年)

任启珊:“宋建隆重详定‘刑统’考略——作宋刑统考略”(《社会科学论丛季刊》二卷四期,一九三五年)

郑学檬:《五代十国史研究》(上海人民出版社一九九一年)

郑秦:“律文恒存,格敕损益——五代宋元的立法概况”(《法学杂志》一九八四年第五期)

杜文玉、李洪涛:“五代立法与司法制度初探”(《思想战线》一九八六年第四期)

邓广铭:“宋史刑法志考证”(《中国科学院历史语言研究所集刊》二十本下,一九四九年)

潘德深:“宋律内容特点及其维护经济发展的重要作用”(《中州学刊》一九八七年第一期 a)

同:“宋律的编纂及其特点与内容”(《福建师范大学学报》哲学社会科学版,一九八七年第一期 b)

潘武肃:“论宋代敕令格式的分别”(《香港中文大学中国文化研究所学报》九卷上册,一九七八年)

杨鸿烈:《中国法律发达史》(商务印书馆,一九三〇年,台湾商务印书馆,一九六七*年)

附记

本文是拙稿《宋刑统》(滋贺秀三编《中国法制史——基本史料研究》,东京大学出版会,一九九三年。一九九四年再版,订正了若干误植并加入了追记)的译文(译文基本根据再版)。值此次翻译之。际,删除了若干字句与“附记”及“追记”,另外由于法典之名《宋刑统》与拙稿题目之“宋刑统”同文,为避免误解而改题。

一九九三年发表拙稿时,笔者意识到还有几个需要进一步探究的重要问题,但由于事务缠身,至今也未深入这些课题。

在此从篇幅考虑,将拙稿执笔后得以调查的若干情况记录于此,以供读者参考。

(一)作为枝注的“议”

在《宋刑统》的构成Ⅳ之二中,“议”作为枝注处理,其数量在拙稿中记为“二十处”,此订正为“二十三处”(薛梅卿点校《宋刑统》,法律出版社一九九九年,点校说明第二页,已同意议为二十例)。

(二)关于张乃熊的藏印

在确认天一阁本的藏印之一“张\芹伯”(朱文方印,十一*十六厘米。“\”表示换行。下同)之印时,曾颇为费事,但简单地查一下以下书籍便可获知:国立中央图书馆特藏组编《善本藏书印章选粹》,台湾国立中央图书馆,一九八八年,第一五九页“张乃熊”条。

又,天一阁本《宋刑统》,全然不见天一阁与范钦及其子孙的藏印,而经查天一阁现存藏书,可确认有六十九方藏印与天一阁及范氏相关。但在明清时,盖有天一阁藏印的书籍甚少(骆兆平《天一阁丛谈》,中华书局一九九三年,第二十四-二十七页)。

(三)现存的早期天一阁书目

中国国家图书馆(旧国立北京图书馆)的现存书目中,时期堪称为最早的有两种《天一阁书目》。其中一本为漫堂抄本,另一本为介夫抄本。据骆兆平氏的《天一阁丛谈》,漫堂姓宋,名荦,字牧仲,生于明崇祯七年(公元一九三四),卒于清康熙五十二年(公元一七一三)。故其抄写时代当然是在康熙五十二年以前。与此相比,介夫本抄写较晚,卷首有康熙五十五年(公元一七一六)芝跋及康熙五十六年(公元一七一七)林佶跋。据芝跋,介夫姓舒木鲁氏,为长白名族。综合考证此两书目的结果,骆兆平氏认为,底本的原稿编纂时期为明末清初(前引书第四十一-四十三页)。

笔者能够亲眼看到这些书目,已是二〇○○年。现在若只摘其必要者,则是漫堂本的“经济补”项中的“刑统五本”,还有介夫本的“经济”项中的同文“刑统五本”。另外在台湾的图书馆(旧国立中央图书馆)中,也有《天一阁书目》不分卷,四册,清舒木鲁介夫编一书。它与北京本的关系未考。台湾本第二册的经济项,也可见“刑统五本”。据此可以重新确认,天一阁本宋刑统在明末清初时为五册本。

(四)北京大学图书馆所藏的《宋刑统》抄本

一九九四年,笔者对北京大学图书馆所藏的《宋刑统》抄本进行了简单的调査。本书为藏青色封面,高二十三点四厘米,宽十七厘米,封面记有“重详定刑统三十卷\五册\影抄旧本\嘉馆藏”,全五册。藏印有两种,一是“唐嘉\馆印”(朱文方印,二十四*二十三厘米),一是“北京大\学藏”(朱文方印,二十九*三十厘米)。唐嘉馆是李盛铎晚年的堂号,故此书应是他的旧藏。

抄写为每半页大字九行,正文中的注、议、问答为细字双行,每行十八字,疏以下低一格。一见该抄本,即可知是天一阁本的传抄本。这是因为天一阁本的残缺部分(卷一-四),北京大学本也同样残缺,呈空白状。

本书可见以细小朱字加以订正的朱训点(只有卷一、四)。关于本书,李盛铎著、张玉范整理的《木犀轩藏书题记及书录》(北京大学出版社一九八五年)第一四八、四二五-四三一页,以及最近出版的北京大学图书馆编《北京大学图书馆藏古籍善本书目》(北京大学出版社一九九九年)第二三三页有所记载(被分为子部法家类)。

(五)从五册本到八册本的改装

现藏于台湾故宫博物院图书文献馆的天一阁本《宋刑统》,用藏青色封面纸,白色缀丝,给人以新书的感觉。在改装时,对天地与脊背进行了裁剪。全三十卷分为以下八册:第一册,卷一-四;第二册,卷五-八;第三册,卷九-十三;第四册,卷十四-十八;第五册,卷十九-二十二:第六册,卷二十三-二十五;第七册,卷二十六-二十七:第八册,卷二十八-三十。改装为八册本后已经过一定的年数,如今果真能有什么线索来推测改装以前的状况吗?在执笔拙稿时,还没有想到这一问题。一九九九年,为参观图书文献馆新馆而对该所作了短时间的访问,因思考到这一问题,于是请求阅览天一阁本。

为探求改装前的线索,因而对各卷的卷首卷尾十分注意,然而并不能得到确证。正当几乎要放弃时,天一阁本的每页因浸染而变色的状况映入眼帘。这好象是曾经因何故而吸入了水或雨水。在数卷的这个位置上,情况都是如此。以此为线索,假如分册的话则如以下:第一册,卷一-五;第二册,卷六-十二;第三册,卷十三-十九:第四册,卷二十-二十五;第五册,卷二十六-三十。

天一阁本在被改装为今天的八册前为五册本,此据早期书目可知。再联想到北京大学本也是五册,经调查其分册卷次后,它和笔者的推定完全一致。由此可知,有关天一阁本《宋刑统》的早期书目作“五册本”是正确的。现藏台湾故宫博物院的八册本《宋刑统》抄本,后被改装为五册本,虽无天一阁的藏印,但考虑到各种证据并无不合之处,故本书是天一阁旧藏本的结论,几乎无误。

(六)其他书目中的宋刑统

除以天一阁本为底本以及其影印本外《宋刑统》存在的可能性当然是存在的。例如明焦竑撰《国史经籍志》(一六○二年刊)卷三,载有“刑统三十卷宋窦\仪”,不过从书目的性质上看,当时是否实际存在未必明确。又,清末缪荃孙的《艺风藏书续记》(一九一三年刊)卷二,著录有“刑统三十卷”。据其解题,毕竟还是天一阁本的传抄本。关于天一阁本首四卷的残缺,其记作“鼠伤半截”。此缪本所在,有待于后考。

(七)与《宋刑统》相关的文献(追加)

A校订

薛梅卿点校《宋刑统》,《中华传世法典》,法律出版社一九九九年

B研究著作

薛梅卿:《宋刑统研究》,法律出版社一九九七年

郭东旭:《宋代法制研究》,河北大学出版社一九九七年初版,二〇〇〇年再版

戴建国:《宋代法制初探》,黑龙江人民出版社二〇〇〇年

C论文(日语)

川村康:“政和八年折杖法考”(杉山晴康编《审判与法的历史性发展》,敬文堂一九九二年)

《中国近世的法制与社会》研究班译注:《宋史刑法志译注稿》上下(《东方学报》京都,六十四、六十五号,一九九二、一九九三年)

梅原郁:“唐宋时代的法典编纂——律令格式与敕令格式”(梅原郁编《中国近世的法制与社会》,京都大学人文科学研究所一九九三年)

川村康:“宋代主刑考”(《法与政治》,关西学院大学,四八一一,一九九七年)

辻正博:“杖刑与死刑之间”(梅原郁编《中国近世的法制与社会》,京都大学人文科学研究所一九九七年)

佐立治人:“围绕大周刑统编纂的奇谈”(《艺林》四九一三,二〇〇〇年)

D 论文(中文)

顾吉辰、张道贵:“宋史·刑法志考异”(《中国历史文献研究集刊》,一九八二年第三期)

殷啸虎:“宋朝之'律’非《刑统》”(《中国史研究》一九八五年第二期)

戴建国:“中华版‘宋史·刑法志’辨误”(《古籍整理研究学刊》一九九〇年第六期)

以下限于篇幅,仅就薛梅卿氏的两部专著作一简单介绍。

薛氏点校的《宋刑统》,据其《点校说明》,系以近代刊本嘉业堂丛书本(一九九二年跋)为底本,参校法制局本(一九一八年),又以岱南阁本《唐律疏议》与《律附音义》为主要参考资料。以上均堪称为正当的校勘方法。不过就薛氏视《唐律疏议》为唐代法典本身这一点(第七页)而言,笔者不能直接表示赞成。

另外,日本的仁井田陞、牧野巽两氏认为《宋刑统》具有脱胎于《唐律疏议》的可能性。对此,薛氏给予了明显的批评(第五-六页)。然而不得不说,这是一个尚未得出结论的问题。

尽管本书未利用天一阁本尚是问题所在,但对嘉业堂丛书本《宋刑统》加以句读并进行必要的校勘,从而为学界提供使用方便的《宋刑统》定本,这是有意义之举。

同为薛氏所著的《宋刑统研究》,在法制史研究中恐怕堪称为初次尝试。在各国,《唐律疏议》的研究者为数甚多,而专门从事《宋刑统》研究的人极为稀少。

笔者今后应从本书中学习之点有许多,但对薛氏将唐《永徽律疏》与后代的《唐律疏议》视为同一而加以论述的做法,我认为在论述的结构上是有错误的。

最后,对给予拙稿提供珍贵发表机会的徐世虹教授并有关各位,以及为烦杂的拙稿承担翻译的译者,表示衷心的感谢。

二〇〇一年夏 冈野诚识

本文作者冈野诚,日本明治大学法学部教授;

本文译者徐世虹,中国政法大学法律古籍整理研究所教授。

本文原载于《中国古代法律文献研究》(第二辑),中国政法大学出版社2004年版,第177-215页,注释从略。推送版本可能与纸本有所不同,若需引用请以正式出版物为准。

《中国古代法律文献研究》

投稿方式说明

承蒙学界同仁的提携与关注,中国政法大学法律古籍整理研究所所刊《中国古代法律文献研究》业已出版15辑,投稿方式如下:

来稿请以纸版或电子版方式,分别寄至:

(100088) 北京海淀区西土城路25号 中国政法大学法律古籍整理研究所《中国古代法律文献研究》编辑部

电子邮箱:

gdflwxyj@outlook.com

gdflwxyj@163.com

每辑的截稿时间为当年6月30日。

谨此奉闻,诚盼赐稿。

《中国古代法律文献研究》编辑部

欢迎关注

中国政法大学法律古籍整理研究所

获取更多学术信息