[日]小岛浩之 | 唐代公文书体系试论——中国古文书学研究札记(下)

作为中国政法大学法律古籍整理研究所所刊,《中国古代法律文献研究》自1999年创刊以来,始终致力于突破学科划分的藩篱,努力实践多元化学术路径的整合,是学界率先出版的以法律文献为研究对象的学术刊物。为适应信息时代学术传播载体多元化的趋势,本刊编辑部决定以“法律史料整理与介绍”“先秦法律史研究”“秦汉法律史研究”“唐宋法律史研究”“明清法律史研究”“域外法律史研究”六个专题,分类推送往期各辑刊登的相关论文、述评以及书评,以备学界同仁参考。

唐代公文书体系试论

——中国古文书学研究札记(下)

摘 要:本文在总结学界已有研究的基础上,主要从样式论出发,尝试建构“典型律令体制期”的唐代公文书体系。首先讨论公文书制作阶段的具体手续流程,以及由此形成的草案、原本、正本、抄件等的文本性质与法律效力。其次,藉由《唐六典》及敦煌出土开元公式令残卷的相关记述,对唐代前半期公文书的名称与用途加以概观,依据文书收发双方的相对上下关系,将其分为上行、下行、平行三类,并厘清了公文书、官文书、私文书等常见术语的具体指涉范围。最后综合考察唐代公文样式与公式令规定的对应关系,为进一步理解唐代公文书的基础架构与动态变化提供了新的研究思路。

关键词:唐代 公文书 官文书 公式令

绪言

作为古代国家体制及其时代的指称,我国使用“律令制”或“律令时代”等词汇,与中国以“律令”一词表示国制概念有所不同。究其原因,是因为在秦至清末的约两千年间,虽然律作为制定法核心的国家体制未有变化,但使用令的时代却仅限于一段时期,且与古代日本相较,令在整体国家制度中所占的比重并不大。

其中,律令双方作为国政的基本法典并存,是在晋泰始律令制定以迄南宋的约一千年间。尤其隋唐时代,泰始律令以来的体制暂时达到完成阶段,这已成为学界的共同认识。关于这一时期,滋贺秀三从法制史的立场出发,称之为“律令古典期”,池田温则站在官制研究的立场,命名为“典型‘律令制’时代”。确实,唐律令成为日本古代律令的母法,虽然令在唐代后半期以降为敕格所取代,并最终散佚,但唐律直至南宋仍作为基本法典通行,在辽金元时代被用作最重要的参照法,对明、清律亦有很大影响。

这样,从律令法和基于律令法的诸制度的观点来看,隋唐时期是前代以来法式制度的完成期,同时也处于这一体制由变质趋向崩坏的转换期。因此,在分析这一时代的诸制度之时,明确律令体制完成期的面貌,可以说是中国古代、中世史研究中不可缺少的工作之一。

中国各王朝很早就在官僚制度下构筑了高度的文书行政体系。在国家运作中传达意见的是以文书为原则的文书主义,公文书作为国家或组织的意志化体发挥作用。由于制度上保障这种文书行政的是律令格式等法典类,故而,分析律令体制完成期的隋唐时代的文书形态,也包含于前述中国古代及中世史研究必不可少的工作之一中。

接下来着眼于这一时代的古文书研究,传世的古文书原本极少,只有被移录至编纂史料或石刻中的孑遗部分提供了零碎的讯息而已。就本文的考察对象公文书而言,以文书种类和样式为首,从文书的收发手续到废弃以前的文书管理机构,再到媒体和记录材料等素材,规定这些的唐令、唐式、唐格完全散佚,仅余片断。作为唯一系统性情报源留存下来的是唐代律令格式取意文《大唐六典》(以下称《六典》),但该史料成立的政治背景与编纂过程等颇为复杂,其记述也多有难解的部分。因此,就唐代公文书形态研究而言,很难采用完成期分析这样的传统研究手法。

使这种状况为之一变的,是敦煌文献、吐鲁番文书等20世纪初至今陆续发现的西域出土文书类。据此,复原以往不为人知的文书样式和文书收发手续成为可能,初期成果由仁井田陞及内藤乾吉等完成。其后,出土文书、传世文书、编纂资料三方面的考证也取得了进展,藤枝晃、池田温、大庭脩、菊池英夫、砺波护、中村裕一、荒川正晴等,奠定了唐代公文书研究的基础。

古文书学各论大致分为样式论(文书书式、表记法形式等研究)、形态论(文书料纸、记录材料的研究)、功能论(文书发放、传达、受理、管理及功能、效力等研究)、传世论(文书传世的经过、保存的历史意义研究)。倘若将上述七人的研究粗略归类,样式论有大庭、中村、荒川,形态论有藤枝、菊池,功能论有大庭、池田、菊池、砺波、中村、荒川,传世论有池田、砺波。除此之外,日本古代史方面也对唐代公文书体系提出了许多有益的指摘。由于坂上康俊对此已有概论,故而详细内容留与坂上,本文仅根据需要提及。

这样,唐代公文书的相关研究,仅日本就有许多积累。结合中国的研究成果,综观整体,其大多数与样式论、功能论、传世论有关,形态论研究普遍较为式微。另外,关于样式论、功能论、传世论的个别具体文书研究也很盛行,但综合各论探讨古文书体系与系谱则非常少。

原本,古文书学被定义为“关于古文书的外形(书式、字体、纸质等)、内容、涉及人物、制作情况、效力等全方位研究”。尽管如此,从形态研究进展缓慢、且其体系与系谱鲜有论及的现状来看,可以明显察觉,唐代公文书研究与其说是古文书学研究,不如说更偏向利用古文书的历史研究。

关于中国古文书学形态论的诸问题,由于笔者已另撰文,以料纸研究为中心进行阐述,所以本文将考察“典型律令体制期”的唐代公文书,主要从样式论的观点讨论其体系。赤木崇敏在批判鲜有研究对官文书的功能区别与使用条件加以注意的同时,着眼于公式令规定与出土文书实态之间的乖离,指出,“要追求的不是如以往那般,将出土文书无条件套用于典籍史料残存的少量公式令条文中以复原其体系,而应当首先从文书的古文书学分析出发,对其书式、功能进行提取与分类,由此进行符合实态的体系再构筑”。笔者对这一主张也表示赞同,但在文本中,为了尝试从文书实态进行再构筑,首先要努力从结构上把握律令格式规定的标准唐代公文书体系。另外,在下文论述时,由于原本史料中的用语是“公文”,所以本文主要在依据史料进行阐述时使用“公文”,作为说明用语则使用“公文书”。

一、制作阶段所见公文书种类及其体系

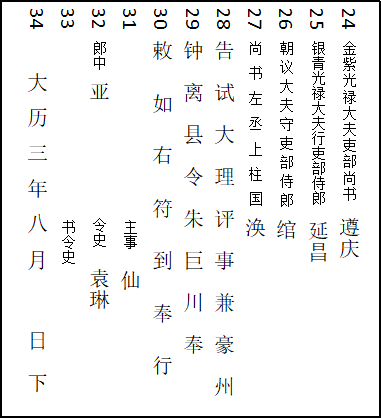

首先是唐代公文书的制作阶段,即从文书草拟到发放、发令,在履行众多手续的过程中能进行怎样的阶段划分,笔者尝试以图1所示大历三年(768)朱巨川敕授告身为例进行考察(录文各行开头的阿拉伯数字表示行数)。

告身是官僚的任命文书,该告身据敕(发日敕)授予官职。发布敕授告身之时,皇帝将执笔指示(词头)交与负责起草的中书舍人。中书舍人或知制诰依据指示草拟第5行至第11行的敕文正文(敕词),敕词前后的第1行至第4行以及第12行是告身成立所必需的形式化记述。特别是第12行的日期,原本是空白的,皇帝在同意该起草文的情况下会亲自提笔填入日期(御画)。收到御画后,中书省作为起草负责官署,其长官(中书令)、次官(中书侍郎)、判官(中书舍人)连署(第13~15行)。这时,写有皇帝御画的敕文作为副本保管于中书省,过录本则被转送至审议文件内容的门下省。在门下省,倘若内容有问题则

图1 大历三年朱巨川敕授告身

予以驳回(封驳),反之长官(门下侍中)、次官(黄门(门下)侍郎)、判官(门下给

事中)连署,以门下省牒的形式送达执行机关尚书省(第16~21行)。此时原本作为副本留在门下省,第1行至第21行整体的抄本则送交尚书省。尚书省收到抄件,由分为各个负责部分的尚书诸官裁决后(第22~27行)填写执行词句,即告词(第28~30行),之后原本仍由尚书省作为副本予以保管,整体过录本则附上发放责任人即郎中等的签名,以尚书省下行文书(符)的形式交给本人。从这一系列流程来看,可知告身在最终递交本人之前,起草后统共经过三次抄写,在各官府中反复进行“草案制作或文件接收→通过裁决、批准确定内容→整体抄本制作→发放”的手续。由此可以确认,公文书至少存在草案、确定原本、供发放的正本三种类型。

《唐律·职制律》第二八条:

诸公文有本案,事直而代官司署者,杖八十;代判者,徒一年。亡失案而代者,各加一等。

公文裁决中,禁止由第三者代笔判署。之所以在条文开头特意对公文写明存在本案,是由于本案才是留有署判这一裁决行为痕迹的文书。关于本案,上文虽然表述为原本、底案、官司保留的原文等等,但正确的说法应是“带有裁决痕迹的公文原本”。唐公式令逸文(《唐令拾遗》第四二条)能证实此说:

下制、敕宣行,文字脱误,于事理无改动者,勘检本案,分明可知,即改从正,不须覆奏。其官文书脱误者,咨长官改正。

对于已公布的制敕,如果是对内容无甚影响的简单错字,与本案核对后订正即可,可知本案是已发布的公文所依据的原本。

另外,韩愈《蓝田县丞厅壁记》一文中,虽是唐后半期的事例,但对参与案件裁决的县之次官县丞的面貌描写如下:

丞之职,所以贰令,于一邑无所不当问。其下主簿、尉,主簿、尉乃有分职。丞位高而偪,例以嫌,不可否事。文书行,吏抱成案诣丞。卷其前,钳以左手,右手摘纸尾,雁鹜行以进,平立睨丞,曰:“当署。”丞涉笔占位,署惟谨。目吏问:“可不可?”吏曰:“得。”则退,不敢略省,漫不知何事。官虽尊,力势反出主簿、尉下。谚数慢,必曰丞,至以相訾謷。丞之设,岂端使然哉?

唐代各官府完善了由“长官—次官(通判官)—判官—主典”组成的四等官制,并构筑了一套体系:主典作成文书后,两名以上判官负责审批(分判),主管的通判官进一步判决(通判),最终由长官裁定全部案件(总判)。除此之外还设置了检勾官,在文书行政的每个细节进行确认与检查。县丞虽是通判官,但据韩愈所言,其工作实质由检勾官主簿与判官县尉掌握,虽说参与裁决,但考虑到还有作为上司的长官,并不作具体判断,是官品虽高却缺乏权限的闲职。文中将胥吏翻开文件(成案)、为等待裁决而排列于县丞面前的样态比喻成行进的雁与鸭。这种情况下的“成案”,据情况判断是未审批完毕的确定稿本,经过四等官制的裁定(三判)后成为“本案”,作为最终副本留存于官府。

“案”这一词,或是包含了成案、本案乃至草案等的总称,但由上下文观之,也有将成案或本案单纯表述为“案”的情况。另外也可表述为文案。不过,无论如何,言及案或文案,其最终保存于官府,成为副本,这种性质是不会改变的。

如果从文书效力的角度加以考虑,经由正式手续发放、具有法律效力的是正本(正文),正本的副本就是本案(案文)。另一方面,从文书发放过程来看,由于表示皇帝判断的御画与官僚的书判真迹作为本案留于官府,其过录本就成为正本,因此,正本的副本,即本案,就是文书原本,这种见解也能成立。下文中,笔者将原案确定前的草案称作“草本”,官府保管的所有副本文书称作“原本”,据原本抄写、正式生效的文书称作“正本”。另外,说是翻录,也有文书收件方誊写必要张数后在其管辖范围内进行再分发的情况。这虽是“正本”的过录,但也是具有法律效力的正式文书,一准“正本”。对于这种翻录而来的抄件,笔者依照桥本雄的说法,名为“誊本”。

顺说,前揭职制律第二八条律疏云:“公文,谓在官文书。”综合律与律疏的记述,公文在官府管理之下,且裁决原本由官府保管。满足这两个条件才是公文,律的这种观点从以下杂律的规定中也可略见一斑:

诸弃毁制书及官文书者,准盗论。亡失及误毁者,各减二等(毁须失文字。若欲动事者,从诈增减法)。其误毁失符、移、解、牒者,杖六十(谓未入所司而有本案者)。

这里规定了有关公文书弃毁、亡失的罪行。原文云“制书及官文书”,是因为皇帝下达文书(这里“制书”指皇帝下达的所有文书)与官文书是构成公文的重要因素(详后述)。据律文判断,在官文书遭弃毁的情况下,杖一百,亡失及误毁减二等,杖八十。然而,“未入所司而有本案”文书的误毁失则减轻至杖六十。由于律疏说是“未送达负责部门的文书”,故而可以认为指的是发件一方的官府存有原本,但正本在送达途中,对方尚未受理。这种情况下应理解为,虽然裁决原本留于发件方官府,但正本尚未纳入接收官府管理之下,因此正本不满足作为公文的必要条件。

另一方面,即便是官府接收的文书,如以下史料所见表、状、笺、启等官僚个人发出的文书,虽然由各自的负责官署受领,但原本并不保存于任何官府,故而不属于公文范畴。不过,如后所述,在上呈皇帝的表、状收到回复的情况下,提出的表、状作为回复的敕旨或敕牒原案,由官府予以保存,因此被视作公文。

表上于天子,其近臣亦为状。笺、启于皇太子,然于其长亦为之,非公文所施。

另,贼盗律第二六条规定了偷盗公文原本时的罪行,但其律疏论述云,超过保管期限的文书类不属于公文书,适用于一般盗窃罪。公文有永久保存与保管期限三年两种,规定的保管期满后,即遭废弃。

综上,倘若重新定义唐代公文书,亦即公文,就是“处于官府管理之下,在规定的保管期限内,且其裁决原本保管于官府的文书”。

二、唐代公文的种类

接着从名称与用途的角度来概观唐代公文种类。黑板胜美对唐代文书的整体分类阐述如下:

应将唐六典尚书省条对公文的规定视作中国文书分类之发轫。

凡上之所以逮下,其制有六,曰:制、敕、册、令、教、符。

凡下之所以达上,其制亦有六,曰:表、状、笺、启、牒、辞。

凡诸司自相质问,其义有三,曰:关、刺、移。

其公文分为上逮下、下达上及诸司相互三类。

黑板引用的史料可能是唐式中记载的文书定义规定,至少是唐代官方的文书分类与名称,这一点应无大误。在此,文书名称根据发出与接收的相对上下关系,将文书分为下行文书(上逮下)、上行文书(下达上)、平行文书(诸司相互)三种。换言之,可以说,仅借助文书名称,便具有告知发出与接收相对上下关系的功能。

以下,本章将基于《六典》的记述,对每种文书的用途与功能作一概观。关于这些唐代公文书的各论,中村裕一有丰厚的研究积累,本文也随时参照,为避免下文繁杂,对中村的各著作(图书事项参前注)分别使用简称:《隋唐王言研究》作中村《王言》,《唐代公文书研究》作中村《公文书》,《唐代官文书研究》作中村《官文书》,《唐代制敕研究》作中村《制敕》。以及,各著作之间共同的指摘,原则上只采用最新的内容。

(一)下行文书

关于唐代下行(上逮下)文书的种类与定义,《六典》叙述如下:

凡上之所以逮下,其制有六,曰:制、敕、册、令、教、符(天子曰制,曰敕,曰册。皇太子曰令。亲王、公主曰教。尚书省下于州,州下于县,县下于乡,皆曰符)。

其中,制(诏)、敕、册的发件者是皇帝,因此被特别称作“王言”。如下揭史料所示,王言之中,制细分为两种,敕细分为四种,总计存在⑴册书、⑵制书、⑶慰劳制书、⑷发日敕、⑸敕旨、⑹论事敕书、⑺敕牒七种。

凡王言之制有七:一曰册书(立后建嫡,封树藩屏,宠命尊贤,临轩备礼则用之),二曰制书(行大赏罚,授大官爵,厘年旧政,赦宥降虑则用之),三曰慰劳制书(褒赞贤能,劝勉勤劳则用之),四曰发日敕(谓御画发日敕也。增减官员,废置州县,征发兵马,除免官爵,授六品已下官,处流已上罪,用库物五百段、钱二百千、仓粮五百石、奴婢二十人、马五十匹、牛五十头、羊五百口已上则用之),五曰敕旨(谓百司承旨而为程式,奏事请施行者),六曰论事敕书(慰谕公卿,诫约臣下则用之),七曰敕牒(随事承旨,不易旧典则用之)。

以下参考中村《制敕》与《王言》,将各王言的概况简单总结如次。册在形式上是唐代最重要的王言,有即位册、尊号册、谥册、哀册、加号册、立册、封册、出降册、祭册(祝册)数种(但尊号册是使用表这一样式的上行文)。而且,与先前用例中所见敕授告身等不同,一般认为无需经门下省同意。制之中,制书表示皇帝关于国政最重要事项的意见;慰劳制书是皇帝的官方书信,也用于外交文书中。敕之中,发日敕与制书同样,表达有关国政的皇帝意见;论事敕书则与慰劳制书同样,是皇帝的官方书简。发日敕、论事敕书均用于比制更轻的内容。另外,敕旨、敕牒都在回复官府、官人上奏与表明皇帝意见时使用,敕牒用于较敕旨轻一等的内容。

如上所述,制敕一般依据事件轻重区别使用,可以理解为制重敕轻。《六典》也论述了大事与小事在门下省事务处理中的差异:

凡制敕宣行,大事则称扬德泽,褒美功业,覆奏而请施行;小事则署而颁之。

通过门下省审查的制敕,若是大事,则附上称颂皇帝恩德、盛赞伟业内容的文章,覆奏后请求施行;但若是小事,门下侍中以下签名后便即刻办理颁布手续。中村《王言》与《制敕》将制敕区别为有无覆奏文进行考察,认为制书分为大事与小事,未附覆奏文的小事具体仅指制授告身,敕则全部属于小事。关于制授告身,由于额外规定了文书样式,这里暂将其排除在外,将制书作为只在大事中使用的王言加以考察。

大事与小事具体所指为何虽然并不明确知晓,但笔者的理解是,制被用于包含了传统性、理念性、观念性内容的总论,与之相反,敕则更倾向于记载个别具体且现实性的内容。将原敕中的必要部分节录并加以集聚,即成为格,在未改变律令的情况下更动现实之法,至唐后半期,最终格在效力上超过了作为基本法典的律令,由此可知,敕的内容更符合社会现实情况。这样,倘若敕的内容适应社会实态,那么敕以何为对象,亦即以何为小事,其判断极为变化不定,推测是依照时势做出灵活对应。

此外,作为皇帝书信,也用作外交文书的慰劳制书与论事敕书,根据皇帝与收件者的关系深浅区别使用。若从前述制敕轻重的角度加以考虑,理应大事使用慰劳制书,小事则论事敕书。然而,皇帝与收件者的关系随当时政治社会力量而变化,非是绝对不变。亦即,可知慰劳制书与论事敕书中大事小事分开使用在文书发出时只是相对的,并非截然区分。

换言之,王言中虽有《六典》记载的一般性原则,但在大事小事的区别使用上,要求适应时代与社会的实际情况进行灵活应对,同时,在外交文书等方面,发件者皇帝与收件者之间的相对关系也对所使用文书样式的选择产生了很大影响。

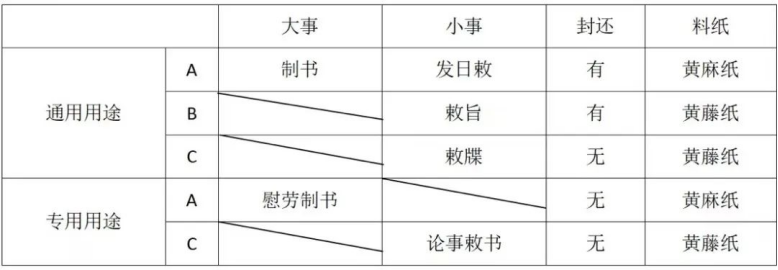

有鉴于此,笔者以重要程度与用途为中心,对制敕加以区分,并结合有无经门下省审查(封还)与规定的料纸,总结为下表1。

制敕可以区分为两组,即通用性高的制书、发日敕、敕旨、敕牒与特殊化为皇帝书信的慰劳制书、论事敕书。通用的敕有发日敕、敕旨、敕牒三种,倘若从门下省有无封还进行比较,有封还的敕较之无封还处理更重要的事项,手续更为繁杂。如果比较料纸种类,麻纸较之籐(藤)纸,是自古以来使用的更高级纸张,其使用差别基于内容轻重。因此,结合有无封还与料纸种类加以比较,有封还且使用黄麻纸的敕需要最慎重的手续,处理重要事项;无封还且使用黄藤纸的敕,手续最为简便,处理一般性事项。从表1来看,前者适合发日敕,后者与敕牒相符,有封还但料纸使用藤纸的敕旨恰好处于其中间位置。

表1中先尝试进行类型化:有封还且使用黄麻纸作为A,有封还、使用黄藤纸作为B,无封还、使用黄藤纸作为C。此外,在制书、慰劳制书、论事敕书中也同样应用了这一类型。

表1 制敕的种类与分类

以及,在本节开头举出的《六典》中,作为下行文书,除王言的制、敕、册外,还见有令、教、符的名称。令由皇太子发出,教是亲王、公主下达的文书。当皇帝因某种缘故不在时,它们也能作为代替制敕的国家意志发挥作用。从这个意义上来说,令与教也可以称作“准王言”。

符是处于“所管—被管”关系(律令中用管隶一词表示这种统属关系)中的上级官府发至下级官府的下行文书。具体言之,正如本节开头《六典》所述,除尚书省至州、州至县、县至乡的意见传达外,也用于从尚书省向九寺的意见传达。前揭图1敕授告身,第28行以下是符的正文,整体作为奉敕的吏部尚书符发挥功用。这种传递制敕的文书在处理方式与法律效力上被视作等同于制敕。再者,如后所述,不存在统属关系的上级官府发至下级官府的下行文书则使用牒。

此外,从出土文书中还可以确认帖这一下行文书的存在。帖在书式上是牒的简化,但功能上与牒有别,简化发放手续以求迅速,是不拘官民皆可自由下发的文书,起到连结官民之间关系的作用。

(二)上行文书

关于上行(下达上)文书,我们再看《六典》的相应部分:

凡下之所以达上,其制亦有六,曰:表、状、笺、启、牒、辞(表上于天子,其近臣亦为状。笺、启于皇太子,然于其长亦为之,非公文所施。九品已上公文皆曰牒。庶人言曰辞)。

依据这条史料,上行文书有表、状、笺、启、牒、辞六种,其中表、状、笺、启是非公文,牒、辞是公文。表是官人呈交皇帝的上申文书,状由官人呈交皇帝或近臣(实际是上级),笺、启由官人呈交皇太子或上级,从前一章最后也可看出,这种来自个人的上申文书不属于公文。

另一方面,《六典》对牒、辞的理解是,流内官或官府使用的上行文书中,特别在规定样式不明时使用的通用性文书是牒,将无位无官百姓的口述写成文书则是辞。

实际上,无论上行、下行、平行以至个人、官府,都广泛运用了牒。学界认为,公式令规定的牒式是尚书都省向尚书省二十四司传达时使用的文书,吉川真司指出,在尚书省、九寺、五监等拥有别局的官府中,本局对别局的发件文书也用到了牒。以及,王言之中,敕牒是将敕(皇帝意见)以牒的形式从宰相府发出,度牒则作为尚书祠部牒发放,均是下行文书。此外,在敦煌、吐鲁番等地方官府,已知牒从唐代前半期开始便广泛通行,随着唐代后半期律令制以外的令外官的增多,以缺乏统属关系的官府之间的下行文书为中心,使用牒的传达领域有所扩大。中村《公文书》认为,即使说敦煌文书中数量最多的公文书是牒式文书也不为过(107页以降),“猜测发生了用公式令明确的文书形式无法处理的情况”(第400页),于是规定了牒。

那么,为何牒在《六典》中被归类为有别于实际情况与公式令规定的上行文书呢?笔者认为,将这里的牒与辞进行成对讨论是有意义的。律或律疏言及有关诉讼内容时,常见的语汇是“辞牒”。譬如斗讼律第五五条载“诸为人作辞牒,加增其状,不如所告者,笞五十”,论述了诉讼中有关辞或牒的违法罪行。关于该条文,奥村郁三有如下解说:

为使“告诉、告发”抑或广义上的“诉讼”行为有效运作,就必须作成文书。但是,除官员自身的“告发”行为外,实际上大部分始于人民向官员的口头“诉讼”。须得有人在某处将其作成文书,唐代承担此职的是该官署的书记一类。这一阶段的违法行为,正是该条文所规定的。

亦即,这里所谓辞与牒,指的是诉状与告发状,或是将其汇总后请求上级官府进行判断的文书资料。这样,牒与辞是诉讼手续上必不可少的上行文书,以“辞牒”这一成对词语形式被使用也是其一般功能。大约《六典》(或是《六典》所依据的法令资料)只采用了上述牒或辞功能的一个方面,排列于下达上文书中。

再者,《六典》特意将辞称为“庶人之言”,正如奥村的说明,庶人仅是口头陈述,将其以辞的形式整理成文书档案,无非是出于官府所起的作用。换言之,辞是庶人之言的记录,但经由官府作成,原本保管于官府,因此被定位为公文。

顺说,《六典》未提及的上行文书中有“解”,敦煌出土的《开元公式令残卷》“符式”记述如下:

凡应为解向上者,上官向下皆为符。

前文已述,存在统属关系的官府中,下行文书用符,但其相反的上行文书则是解。换言之,解与符都是具有统属关系的上级官府与被管官府之间用于意见传递的文书样式,二者是收发关系完全相反的文书。《六典》没有定义作为上行文书的“解”,能与解式文书进行准确比定的原文书,迄今为止也并不明确。然而,除律疏外,许多史料中都有关于解的记述,因此可以认为公式令中确实存在样式规定。对此,刘安志认为,赤木崇敏所谓“申式”,吴丽娱所谓“申状式”,以这些公式令中未曾规定的新文书样式进行定义、分类,起首云“为申某事”的文书类正是解式文书。

以及,黑板胜美虽未提及,但《六典》除下达上以外,还定义了如下六种(奏抄、奏弹、露布、议、表、状)下通上的上行文书:

凡下之通于上,其制有六:一曰奏抄(谓祭祀,支度国用,授六品已下官,断流已上罪及除、免、官当者,并为奏抄),二曰奏弹(谓御史纠劾百司不法之事),三曰露布(谓诸军破贼,申尚书兵部而闻奏焉),四曰议(谓朝之疑事,下公卿议,理有异同,奏而裁之),五曰表,六曰状。皆审署申覆而施行焉。

在下达上的情况下,收件者“上”指较发件者相对居于上位者(表、状等也包括皇帝,原则上是官僚机构的上位者)。与之相反,刘后滨亦曾指出,下通上时的“上”并非指相对的上下关系, 而是作为绝对上级的“皇上”。在这一点上,虽然同是上行文书,但下达上与下通上二者具有决定性差异。

从具体文书功能与成立过程进行归纳考虑,下达上文书原则上是从下往上单向通行的意见呈报,与之相对,下通上文书是下级将草拟的内容上申皇帝作出判断,且以经门下省审查为前提。滋贺秀三将“国政上皇帝意见的宣布”分为“由皇帝提议向官僚下达命令的形式”(王言)与“官僚起草上奏经皇帝批准的形式”(下通上文书)两种。正如这里对下通上文书是否为下行文书的说明,下通上文书在作为上行文书的同时,最终也具有传达皇帝命令的下行文书的性质。

奏抄是代表性的下通上文书,事先规定了负责官署,按照该官署的职务权限将拟定的内容定期上奏,使皇帝得以了解。奏弹是官人违法行为的纠弹文,露布是官军胜利的报告,可以说是将奏抄改变、发展为专门用途。另,对于朝廷中的疑事,在百官公卿会议上也无法得出结论时会提请皇帝判断,议就是限定于这一情况下的稍特殊的上行文书。

奏抄、奏弹、露布、议详细规定了发件手续或记述内容、发件者,另一方面,表与状对此则没有严格限制。表与状是下达上、下通上双方都能见到的文书种类。如前所见,下达上的表、状是来自个人的单向通行的意见呈报,不属于公文。与之不同,下通上的表、状以门下省审查与皇帝回复为前提,具体而言,是指皇帝以敕旨或敕牒样式加以回复的表、状(中村《制敕》第三章第二节~第四节)。

(三)平行文书

有关官府之间的平行文书,《六典》云:

诸司自相质问,其义有三,曰:关、刺、移(关谓关通其事,刺谓刺举之,移谓移其事于他司。移则通判之官皆连署)。

对于移,明确是他司相互使用,亦即用于不存在统属关系的官署之间,但对关与刺仅指出了缺乏具体性的抽象定义。

《敦煌发现开元公式令残卷》载录了关的样式,其中将使用关的范围定义为“其内外诸司,同长官而别职局者,皆准此”。另外,对于刺,仁井田陞从《令集解》中检出“检唐令,尚书省内诸司,上都省为刺也”一句,认为刺是省内文书的一种。据公式令残卷牒式“右尚书都省,牒省内诸司式。其应刺之司,于管内行牒,皆准此”,可知刺与牒是收发件关系相反的一对文书。

上一节中亦曾简单提及,吉川真司对此有过详细查考,认为,正如尚书都省与六部的关系,官府之中,尤其是别局存在四等官制下的长官的情况下,本局向别局传达时使用牒,别局向本局传达时使用刺,别局同事之间使用的文书是关。例如,作为中央行政执行机关的尚书省六部二十四司并未设置检勾官,这与尚书都省承担其职有关。都省是尚书省整体的检查机构,与六部之间没有统属关系。因此,为了在本局—别局之间、别局相互之间使用,另行规定了牒、刺、关的功能。

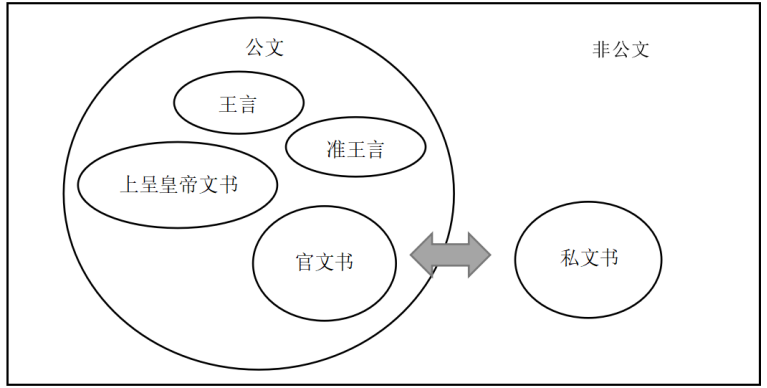

(四)公文书、官文书、私文书

截至上一节,笔者对《六典》所见唐代文书种类进行了概观,其中有公文(册书、制书、慰劳制书、发日敕、敕旨、论事敕书、敕牒、牒、辞、奏抄、奏弹、露布、议、表、状、关、刺、移)与非公文(表、状、笺、启)。职制律第二一条律疏云,“官文书,谓在曹常行,非制、敕、奏抄者”,可见公文之中,官府现用文书除制、敕、奏抄以外定义为官文书。诈伪律第一三条“诸诈为官私文书及增减,欺妄以求财赏及避没入、备偿者,准盗论”,规定了通过伪造、改变官私文书骗取财产的罪行。这部分律条原注,“文书,谓券抄及簿帐之类”,且律疏云“注云‘文书,谓券抄及簿帐之类’。称‘之类’者,谓符、牒、抄案等”,因此可知,文书范畴中除上文所见上行、下行、平行文书的正本与其案(这里指原本或草本一类)以外,还包括券类、抄目、户籍及各种帐簿类。荒川正晴认为,官文书是“官府间或官府与官人之间互相交换的文书(通信文),官府内保管的文书(正校案文),以及为管理、鉴定起勘核功能的一类文书(帐簿、证书、目录、名簿等)的总称”,这是应予信从的见解。

顺说,前揭诈伪律条文中颇有意趣的是,明确表示了私文书是与官文书相对的概念。杉本一树注意到这一点,指出,至少在唐代文书行政中,与“私”相对的概念不是“公”,而是“官”。所谓私文书,指私人间的契约文书等,可以认为其存在于非公文中,与官文书相对。

图2 唐代公文、非公文概念图

另外,制敕与奏抄(下通上文书)均是皇帝的指示,所以从上文所见律条的观点来看,属于公文,但并非官文书。其中,关于制敕,“由皇帝提议向官僚下达命令的形式”,存在王言这一史料上的用语。与之相反,对于“官僚起草上奏经皇帝批准的形式”的下通上文书,笔者暂且名之为“上呈皇帝文书”,以与官文书或王言进行区别。图2是总结以上的概念图。

在图2中,考虑到上下关系,笔者尝试在公文概念中配置了王言、准王言、上呈皇帝文书、官文书。这是依据渡边信一郎为把握皇帝权力与天下结构、结合中国古代史料中展现的天下观念而进行的如下议论:

天下、都城、耕地的所有领域,都被区划为由九个部分组成的井字型,并各自以“公”为核心来塑造“公”的重层结构。

……(前略)都城、宫城位于“公”之重层的中心,而居于宫城中心一夫(方百步)的朝廷,则被定位为处于“公”重层结构最上层的“公”中之“公”。天子是作为天下之“公”——中枢而君临天下的。

不过,中国古代的专制国家,未必是上述观念性国家领域结构在地面上的现实化。观念本身有多种变化。而在观念与实态的相互关系中,创造了现实的政治上层建筑。

前述天子—生民关系,实态上是十数万至数十万官僚装置对数百万至一千万户编户百姓的支配,构成了皇帝—百姓的基本阶级关系。

如若将之适用于文书世界中,公文是指在“公”中之“公”的朝廷内所使用的全部文书,尤其是作为天下之“公”的皇帝,使用王言与上呈皇帝文书。然而,与单方面表达皇帝意见的王言相比,上呈皇帝文书的形式是由皇帝批准来自官僚的意见申报,从“公”重层结构的视角来看,较之王言稍处下位。皇太子使用的准王言更低一等,从天下支配观念与实态的相互关系出发,可以理解为,官僚作为现实的政治上层结构发挥作用,其使用的就是官文书。以及,如果公之中实质性支配百姓的是官僚装置,那么与“私”直接相对的就不是“公”,而是“官”,可以说这正是官文书与私文书相对立的原因。

另一方面,对于上文所见的唐代公文书中为《六典》所载录的公文种类,表2以发件、收件关系为中心图示其概要。当然,这是在《六典》涉及范围内对公文的认识,并非唐代公文的全部。笔者对《六典》式的说明中代表性公文的种类与其功能作一概说。

表2 《六典》所见公文种类与收发件关系

三、文书样式与唐公式令

(一)何为样式

在研究古文书的中国史论考中,必然出现的词汇有“样式”、“书式”、“形式”。许多情况下都可以理解为指称文书雏形。但是,根据研究者不同,其用法多少存在差异,且这些用语能否简单地相互转换尚有疑问。古文书学中的基本术语使用含糊不清,对中国古文书学乃至东亚古文书学的确立而言,很难说是理想状况。因此,在本节中,笔者将匀出少许篇幅,尝试考察“样式”一词的含义。

黑板胜美也引入了西洋古文书学手法,是构筑日本近代古文书学的先驱者。黑板将样式一词定义如下:

公式令义解云“公文式样”,五代会要卷一三亦见有“诏书式样”之词,自日记记录之始,中古以来书札礼等皆有书样之事。样,指形成法式之雏形也。现今称古文书雏形之法式云“古文书样式”。

其实,黑板引为范本的西洋中世古文书学中并无直接对应于“样式”的词汇。如本文开头所述,日本古文书学各论以样式论、形态论、功能论、传世论四方面为主轴,与之相对,在西洋(中世)古文书学中,则是古书体学(palaeography)、文书形式学(diplomatic)、印章学(sigillography)三方面发挥中心作用。古书体学以字体的分析、分类为主要研究领域,文书形式学主要讨论文书的传世、形式、制作,印章学主要关注印章图案的形式或铭文的读解与保存法。这里文书指“记载法律行为或法律状态的文件,文书与法律行为的区别具有根本重要性”。西洋古文书学的渊源是文书真伪判定,既然重点在于文书的法律效力与真正性,其学问中心当然集中于证明这些所必需的字体、形式、印章三者上。

换种角度来看,构成西洋古文书学的古书体学、文书形式学、印章学中,如果只着眼于文书形式学,使样式论、形态论、功能论、传世论得以发展的是日本古文书学;有关笔迹或花押、印章的讨论与古书体学或印章学相当,也可以说不过只是被吸收为形态论、功能论的一部分而已。

在古文书形式学中,文书分为开头定式(protocol)、主部(text)、终末定式(eschatocol)三种,对于各分类中诸要素的形式,考虑并论述其流传与功能。另一方面,引入中国律令制的古代日本,虽然存在基于公式令的书式、雏形等定式、定型(公式样),但在中世、近世,文书从公式样或私文书及其他中发生了派生、变形,换言之,中世、近世变化为文书在法律上缺乏定式、定型的世界。因此,笔者认为,首先需要对文书进行观察、比较、分类,而后致力于定式、定型的归纳理解工作。黑板云,“古文书的部分名称在欧洲已成固定,但我国古文书与彼土古文书性质有异,无法直接取用。今以古来日记或书札礼中散见之词为基础,参酌欧洲名称,聊陈管见”,印证了这一设想。而且,此时黑板关注的是发件者(主格)与接收者(对象)的存在。因此,在以后的日本古文书学中,发件、收件关系被视为文书的必要条件,也注意其形态、功能、流传,同时主要着眼于文书分类与定式化。

继承并发展了黑板样式论的佐藤进一,将文书与样式的关系阐述如下:

何为文书?单就回答这一问题而言未必容易,但作为人类社会生活上的手段,如果人类为作用于他人,通过形诸文字(或其替代物)来表达而得到最低限度的共识,那么,根据双方关系以及作用方的想法(或者可以说作用方式),可以为这一意义上的文书设定具体框架。该框架是材料(纸、木、布等)、句型、字体等的总体样式,可以说文书样式就是文书功能的表达形式。而且,在历史上明确这种文书诸样式的个别性与相互关系,应是第一要务。这是笔者借其他机会论述古文书学(应)是文书史的缘由。

佐藤断言,样式是“材料(纸、木、布等)、句型、字体等的总体”,正因为从各种形式中推导出作为其总体的定式、定型,即样式,是日本古文书学的应有姿态。

由此看来,可以说,西洋古文书学的特征是,基于定式这一某种绝对标准,对个别构成要素的形式进行论述;与之不同,日本古文书学的特征则相对是找出作为形式总体的样式,并加以研究。

综上,形式可以定义为媒体、记录材料、字体、印玺、定型句、文字排列、避讳、敬意表现、署名顺序、日期写法等文书构成要素,样式则指称组合这些形式的总体。另一方面,提及书式、雏形时,主要着眼于形式之中与文字相关的构成要素,除此以外的形式部分,譬如媒体、记录材料、字体、印玺等,可以认为有被适当省略的倾向。

(二)唐公式令的结构

唐代律令格式规定了公文书的形式、书式、发放手续等,其中尤以公式令为中心规定。正如日本养老令注释将公式的含义说明为“‘公文样式’(令释、义解)、‘录公文式’(迹记)之意”,公式令以代表性公文书的书式、雏形为基轴,从文章、文体等形式到发放、施行、保管、废弃等文书整体生命周期,乃至与之关系密切的官僚制相关事项(主要是关于官人办公与秩序的事项),皆有规定。换言之,化身为言词具有实效性的文书的结构变化过程,可以说是也包含其周边事项的通则化过程。

《唐令拾遗》及《唐令拾遗补》(仁井田陞著,池田温编集代表,东京大学出版会,1997)主要参考养老公式令,将条文排列结构大致推定如下:

①关于各种公文书书式雏形的事项→②关于平阙与避讳的事项→③关于印玺的种类与使用的事项→④关于符(传符、随身符)的事项→⑤关于驿传的事项→⑥关于官僚组织框架的事项→⑦关于朝会座次的事项→⑧关于致仕官及摄、检校官的事项→⑨关于公文书制作、发放的事项→⑩关于文书处理上不完备、有错误的事项→⑪关于从中央官府到地方通知传达方法的事项→⑫关于文书原本的保管与废弃的事项→⑬关于宿直及勤务时间的事项→⑭关于诉讼及上奏的事项→⑮关于移动行程标准的事项→⑯关于蕃客到来时的报告的事项→⑰关于法令不切合实际情况时的奏闻的事项

这一排列顺序很难断言就是唐令本身,但至少存在这些规定内容,殆无疑议,看一眼即可略知公式令的大致意图所在。《大唐六典》卷六所载唐令篇目中,公式令由上下两卷构成,对此,中村《王言》(第4页)认为,“上卷规定公文书样式,下卷规定一般公式令条文”。这样,上述仅①构成上卷,②~⑰构成下卷,但在养老公式令中,与①相关的部分也占到整体近一半分量,因此,笔者认为中村说颇为妥当。据此可以很好理解,公式令在公文书书式或雏形的例示中处于怎样重要的地位。

相反,公式令中书式、雏形以外的条文,可以认为承担了补充书式、雏形未能明示部分的作用。换言之,公式令整体都表达文书样式,仅个别书式或雏形不属于文书样式全部。不过,存在凝聚了公式令本质的书式、雏形,由于公式令规定的书式、雏形形成了可以根据需要参照相关条文的结构,因而允许称其为狭义的样式。

(三)文书名称与文书样式

唐公式令规定的文书样式中,其存在与排列确凿可靠的,只有敦煌出土公式令残卷记载的移式、关式、牒式、符式、制授告身式、奏授告身式六种。

《唐令拾遗》与《唐令拾遗补》复原的唐公式令也包括这些,表3是公式令文书样式与排列顺序一览。另外,表4是将表3的公文样式参照表2进行重新归纳,从用途与收发件关系的角度对唐代公文书的种类、名称、样式关系进行结构性表现。各表中阴影部分都指敦煌发现公式令中残存的样式。

表3 唐代公文样式复原

条文序号 |

唐令拾遗复原样式 |

唐令拾遗补复原样式 |

1 |

制书式 |

|

补1 |

|

慰劳制书式 |

补2 |

|

发日敕式 |

补3 |

|

敕旨式 |

补4 |

|

论事敕书式 |

补5 |

|

敕牒式 |

2 |

|

奏抄式 |

5 |

|

露布式 |

补6 |

|

令书式 |

补7 |

|

教书式 |

7 |

移式 |

|

8 |

关式 |

|

9 |

牒式 |

|

10 |

符式 |

|

11 |

制授告身式 |

|

12 |

奏授告身式 |

|

表4 唐代公文书种类与文书样式关系

对于表4,纵向(列)是包括多种文书的分类。唐代公文按收发件关系分为下行、上行、平行三种。上行文书进一步细分为下达上与下通上,前者以从下往上单向通行的意见呈报为原则,后者的前提是下位者将起草的内容上申皇帝进行判断。从公文种类的观点来看,大体分为王言(皇帝下达文书)、准王言(皇太子下达文书)、官文书、获得皇帝批准的上呈皇帝文书,并且,王言包括制与敕,准王言包括令与教,官文书细分为符、牒、关、移等,上呈皇帝文书指奏抄。另外,与表2不同,下行文书中揭出了牒式,这是因为表2基于《六典》的记述,表4则依据敦煌出土唐公式令残卷。关于这一点的差异,请参照上一章上行文书一项。

另一方面的横向(行)按用途区分。用途中通用、专用的看法与表1相同。

公式令规定的样式存在于这两个要素的交差处,作为各种相关形式的总体而被定型化。之所以认为这种结构化妥当,有若干理由。其一是因为,倘若不这样考虑,敕的名称与样式的关系就无法很好地整理。虽然敕这一名称散见于史料中,但作为实际文书却存在发日敕、敕旨、敕牒、论事敕书四种。如何处理这种一对四的对应关系,可以说正是本文的出发点。据表4可知,为理解这一点,笔者不得不将“敕”一词视作公文书分类之一的王言的下位分类名,发日敕、敕旨、敕牒、论事敕书则是用途有别的文书名称与样式名称。不仅是敕,制与奏抄之下也有多种样式。不过,它们与敕不同的是,存在以制书、奏抄等分类名称本身为文书名的样式。但敕书这一样式并不存在,敕既不是样式名,也并非个别文书名称。因此,需要将作为发日敕、敕旨、敕牒、论事敕书总体的“敕”一词在古文书学上加以定位。

第二,有研究注意到,公文中存在通用性文书与对应于特定事项的专用性文书。在同一分类名称内存在多种文书样式的情况下,以基本形为中心,根据用途不同而进行分化。表4中制、敕、奏抄正合此例,另外,虽然《唐令拾遗》与《唐令拾遗补》中没有复原样式,但学界认为,过所式以符式为基础,奏弹式以奏抄式为基础(亦即过所是符的专用样式,奏弹是奏抄的专用样式)。除此之外,虽然公式令中未曾规定,但牒式文书的专用型中还有度牒与公验,也有限定制书用途的“赦书”一词。或许由于制度的变更与扩张,政治体制的变化,从通用性文书中根据需要产生出了限定型、专用型等文书样式。实际唐令中没有规定样式,但开头举例的敕授告身等,可以说是专用型文书逐渐扩张、确立的样式中最常见的。在考察唐后半期新样式文书的出现,或文书种类、用途、形式向宋、元、明变迁之时,较之往常更关注从通用向专用这一部分并加以分析,也应是有意义的。

从这些视角加以分析的结果是,表4中不得不将收发件关系与用途以外的各种要素全部舍弃。这是因为,现阶段将唐代前半期公文书种类与样式之关系清楚地结构化时,认为采用这两个要素最佳。然而,例如表与状既可以是公文,也可以是非公文,状可以与牒同样使用,牒实际上在上行、下行、平行中皆可灵活使用,等等,这些用收发件关系与用途的二元矩阵无法说明,需要从文书功能演变与扩大等视角重新加以检讨。追加关涉文书样式的其他形式性要素的分析,从更多角度推进考察,是今后希望的课题。另外,表4仅考察了《唐令拾遗》与《唐令拾遗补》中复原的一部分样式,故而唐代公文书的整体面貌并不完全。因此,为彻底综合理解唐代公文样式,笔者提出一种试行方案。

四、结语

这种公文书样式的结构研究,在日本古代公式样中已有实践。佐藤进一根据排列顺序,将养老公式例中规定的文书分为第一类(体现天皇意志的样式)、第二类(律令官厅之间相互交换的文书样式)、第三类(其他)。倘若将之适用于唐代公文,第一类是王言、“准王言”、“上呈皇帝文书”,第二类是官文书,第三类是制授告身式与奏授告身式等。佐藤对这种分类与排列顺序的关系总结如下:

公式令所定的第一类可以说是宫廷内文书,第二类是国家文书,均以授受者关系这一形式性基准进行大致分类,而第三类可以说是通过宫廷、国家抽出的具有特别重要意义的书式,因此,律令国家的公文书并非用公式令所载的二十一种书式制作。如先前所举一二例证所示,养老令公式令以外篇章中常常可见各种文书样式;再者,依据今日传存的奈良朝文书,可以知晓更多文书样式,以及部分与公式令规定相异的文书制度实态。尽管公式令无疑提供了重要框架,但在明确律令制公文书体系的基础上,综合诸多令文与传存实例,为体系提供内实,也应是今后的课题。

佐藤有关公式样的认识,其要点大约也依样适用于唐代公文书样式结构。不过,对于“第三类是通过宫廷、国家抽出的具有特别重要意义的书式”这部分,很难说照原样显示了唐公式令的结构实态。唐公式令按“……牒式→符式→制授告身式→奏授告身式……”顺序进行规定,如果遵从佐藤的分类,符式以前可以比定为第二类,制授告身式以下是第三类。由于告身发放量很大,对国家而言是官僚人事的最重要课题之一,佐藤指出“通过宫廷、国家抽出的具有特别重要意义的书式”云云是正确的。不过,另一方面,由于告身最终用符传达,亦即作为文书相当于符,所以告身式应置于符式之后,大庭脩的这一指摘也很重要。并且,作为排列顺序,还需要考虑符式之前存在移式、关式、牒式。

譬如,在向地方颁下制敕之时,或是将官府受理的资料送达上级官府时,正如制授告身由制书与符构成,奏授告身由奏抄与符构成,这种官府间文书有时会与原来的制敕或资料一起复合形成文书。以此类推,这种由许多样式复合形成的专门型文书之中,制授告身式以下也可能收录对国家而言重要的样式。由于唐公式令的正确条文排列仅知晓一部分,所以笔者在推测范围内提出试行方案。

另外,佐藤认为,凭藉公式令规定的文书样式,未必能将该时代的所有文书样式表述完全,这一部分也很重要。样式是一种定式、定型,根据收发件之间的相对关系及用途等种种主要因素发生微妙变化。例如第一节中所见,告身根据发给个人还是一齐授与多人,文书开头部分和委任宣言存在差异;牒依照上行、平行、下行的不同,开头、结尾也有所变化。与从通用到专用的巨大变化不同,这种书式上的轻微变化该如何掌握、理解,不仅是对该文书的历史评价,也有可能改变文书所写内容的历史定位。从这个意义上来说,特别是关于唐代后半期出土文书的分析,是定式、定型的灵活变化,还是应定位为新的样式,需要谨慎判断。

(译自小岛浩之编《東アジア古文書学の構築:現状と課題》,东京大学经济学部资料室,2018)

本文作者小岛浩之,东京大学大学院经济学研究科讲师

本文译者闻惟,复旦大学汉唐文献工作室博士研究生。

本文原载于《中国古代法律文献研究》(第十五辑),中西书局2021年版,第105-141页,注释从略。《中国古文书学研究札记》(上)发表于《东京大学经济学部资料室年报》第2卷,2012。推送版本可能与纸本有所不同,若需引用请以正式出版物为准。

《中国古代法律文献研究》

投稿方式说明

承蒙学界同仁的提携与关注,中国政法大学法律古籍整理研究所所刊《中国古代法律文献研究》业已出版15辑,投稿方式如下:

来稿请以纸版或电子版方式,分别寄至:

(100088) 北京海淀区西土城路25号 中国政法大学法律古籍整理研究所《中国古代法律文献研究》编辑部

电子邮箱:

gdflwxyj@outlook.com

gdflwxyj@163.com

每辑的截稿时间为当年6月30日。

谨此奉闻,诚盼赐稿。

《中国古代法律文献研究》编辑部

欢迎关注

中国政法大学法律古籍整理研究所

获得更多学术信息