战国,商鞅造的兵器,一窥乱世的烽燹

法制文物,是古代法律制度的见证和记录。中国古代有过什么样的法律制度,就会留下什么样的法制文物。从物的角度追溯中国古代法律制度的生成演变,既形象生动,也充盈着新知、新趣。

当我们亲临新发现的考古遗址或置身国宝荟萃的博物馆,环顾琳琅玉器、庄严礼器、凌厉兵器,不禁会思考它们与法制的关联,同时也会追问,“礼源于祭祀,刑始于兵”的中国古代法制起源路径能够通过文物展现吗?中华法系的“德主刑辅”“礼刑合一”等特色,是否会物化为器物?中国厚重的古代文化遗存遗物,到底能揭示怎样的法制演变格局?

东周·战国

本期为第五期。我们将为大家介绍出自东周战国时期的三组文物:十六年大良造镦、放马滩木板地图和曾侯乙编钟及楚王熊章镈。战国时期法家思想逐渐崛起,从文物背后,我们也能感受到变法的时代主旋律。

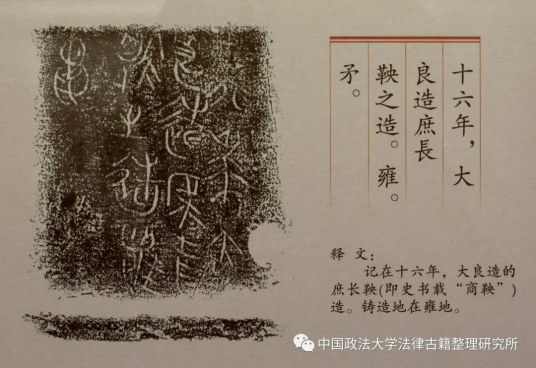

壹、战国·十六年大良造镦

【出现时间】战国·秦孝公十六年(公元前346年)

【出土&展陈】现收藏于故宫博物院。

【文物介绍】战国兵器配件。高5.7厘米,宽2.4厘米,重0.08千克,器身铭刻4行13字:“十六年,大良造庶长鞅之造。雍。黾。”“十六年”为秦孝公十六年(公元前346年)。大良造庶长鞅即史书所载“商鞅”,矛的铸造地在“雍”,黾为人名。

商鞅在孝公十年至二十四年(公元前352—前338年)任大良造,此是为秦国中央督造的兵器。铭文反映了始于商鞅变法的秦国物勒工名制度尚处于初创期,只铭刻督造者,缺主者、造者之名。但兵器上的铭刻由之前的某人之器变为官府督造之器,反映了兵器铸造权和所有权的变化。此为矛下端饰件“镦”。

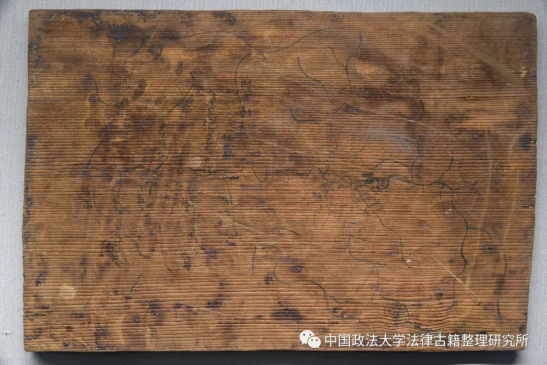

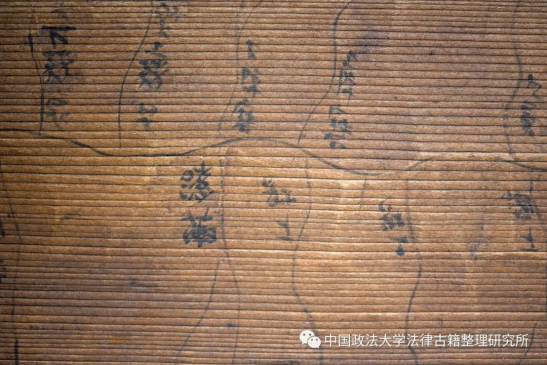

贰、战国·放马滩木板地图

【出现时间】战国·秦王政八年(公元前239年)

【出土&展陈】1986年出土于甘肃天水市放马滩1号秦墓,现藏于甘肃简牍博物馆。

【文物介绍】战国地图,绘制年代为秦王政八年(前239年),是目前所见时代最早的古地图。放马滩位于甘肃天水市区东南的麦积山风景区,1986年在此处偶然发现战国秦汉古墓群,经考古发掘,出土了木板地图、纸地图、竹简等一批珍贵文物,有“天水放马滩,云梦睡虎地”之称。

地图绘制在4块松木板上,其中3块板两面绘制,1块板仅绘一面,共存图7幅。除一幅为半成品外,其他6幅可拼接为完整的邽丘县全图,描绘了战国晚期秦属邽县的行政区域、地形和经济概况。此图意在表现县东部的边界、地形、河流状态、道路及木材分布情况。据随葬《墓主记》竹简,墓主是一名叫丹的军人,可见木板地图带有军用性质。

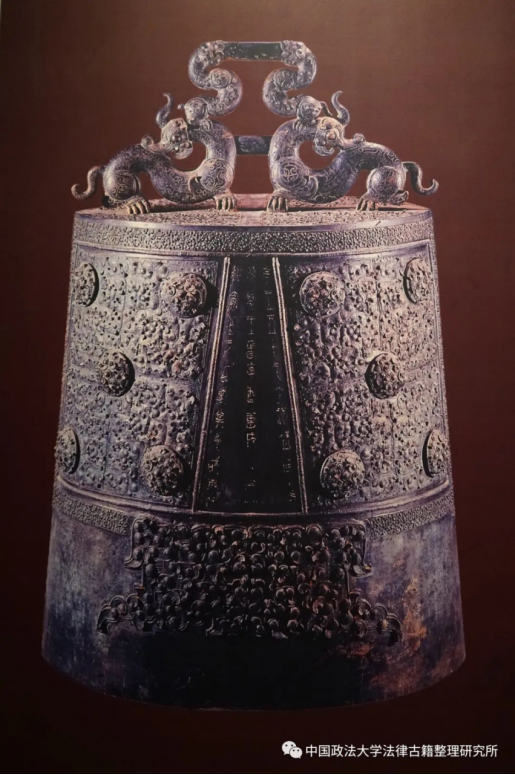

叁、战国·曾侯乙编钟及楚王熊章镈

【出现时间】战国(公元前475年—前221年)

【出土&展陈】1978年出土于湖北随县擂鼓墩曾侯乙墓,现收藏于湖北省博物馆。

【文物介绍】战国青铜礼乐器,由2幅钟架及编钟构成。南架长335、高273厘米,西架长748、高265厘米,全套编钟包括钮钟19件、甬钟45件,另有楚王赠送的“楚王熊章镈”1件(西架下排中央),共计65件,分三层八组悬挂于曲尺形的铜木结构钟架上。钟体及架、钩上共有铭文3755字,内容涉及编号、记事、标音及乐律理论。

楚王熊章镈钲部两侧有五个圆泡形饰,中间铭文为:“唯王五十又六祀,返自西阳,楚王熊章作曾侯乙宗彝,奠之于西阳,其永持用享。”因随国接纳了败逃的楚昭王,为报救父之恩,楚惠王熊章为曾侯乙作宗庙祭器。曾侯乙下葬时以此镈随葬。

战国法制:法家的历史舞台

战国时期,法家开始成熟并登上历史舞台。其中,最为著名的有编纂《法经》的魏国李悝、在秦国实行变法的商鞅和写下《韩非子》的韩非。

《法经》是中国历史上第一部较为系统的成文法典。李悝总结春秋以来各国公布的成文法,制订了《法经》。《法经》分为盗、贼、囚、捕、杂、具六篇,对罪名、程序和法律原则等作了规定。一部《法经》,代表了战国时期法家变革的主要成果,其体例和内容,也为后世成文法典奠定了基础。

商鞅主持的秦国变法,则是战国时期极为深刻的一场社会变革。商鞅贯彻法家“以法治国”和“明法重刑”的思想,在秦国采取“轻罪重刑”“不赦不宥”“鼓励告奸”和“连坐法”等激进措施,同时,剥夺贵族特权,奖励军功,“革法明教,而秦人大治”。

战国末期,法家思想集大成者韩非写下《说难》《孤愤》《五蠹》等文章,总结了“以法治国”“以法为教”“法不阿贵”等重要思想。后世将其言论和著作整理为《韩非子》,奉为法家圭臬。

(本文首发于“无讼研究院”公众号)