张忠炜丨缀合:出土文献走向重生之路

/ 缀合:出土文献走向重生之路 /

作者:张忠炜 单位:中国人民大学

“破镜重圆这一妇孺皆知的成语,源自中国古代小说;自然会有人质疑它的真实性,以为不过是美好心愿的寄托而已。然而,从新近拼合的三星堆“鸟足曲身顶尊”神像看,彼此在分别3000余年后尚能相遇、拼合(图一),说明类似情形肯定会存在并见于人世间的。实际上,破损器物的拼合与修复,在古代中国一直都存在。六朝时的顾野王,在《玉篇》中提到“锔”字,并解释说是“以铁缚物”。这种技术极可能会用于诸如陶瓷、金属等残损器物(图二),用今天考古专业的术语来讲即“器物修复”。类似的技术方法,运用在出土文献领域,今多称为“缀合”。缀合当然以甲骨、简牍资料为主,但并不局限于此,碑拓、敦煌文献中也存在类似现象。简要梳理出土文献研究的缀合历程,无疑是必要的:它是出土文献走向重生的必经之路。

图一:三星堆“鸟足曲身顶尊”(上:局部;下:拼合)

图二:东京博物馆藏“马蝗绊”(网络图片)

不论是陶瓷、金属类器物的修复,还是敦煌卷子、甲骨、碑拓的拼合,均要“从有形入手”:注意观察器物或资料本身的裂缝或茬口,找出残断部分可能存在的拼接关系。与器物修复不同,出土文献的缀合,还有独特的一面——要充分考虑残断部分的字迹及相关内容。

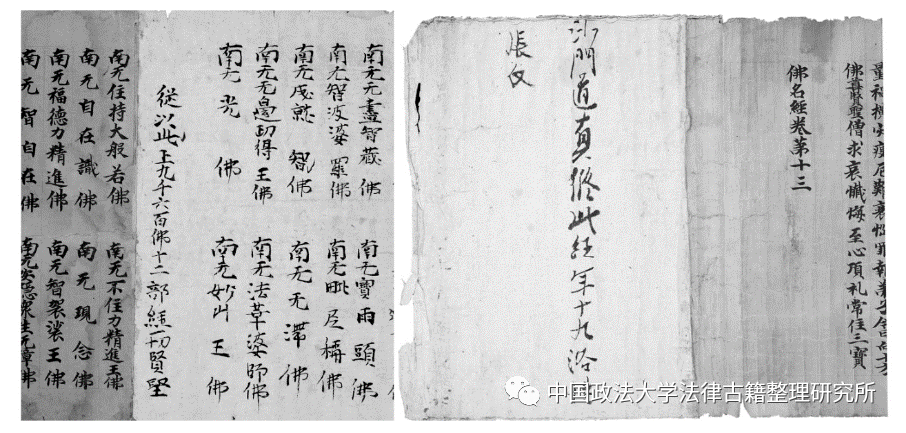

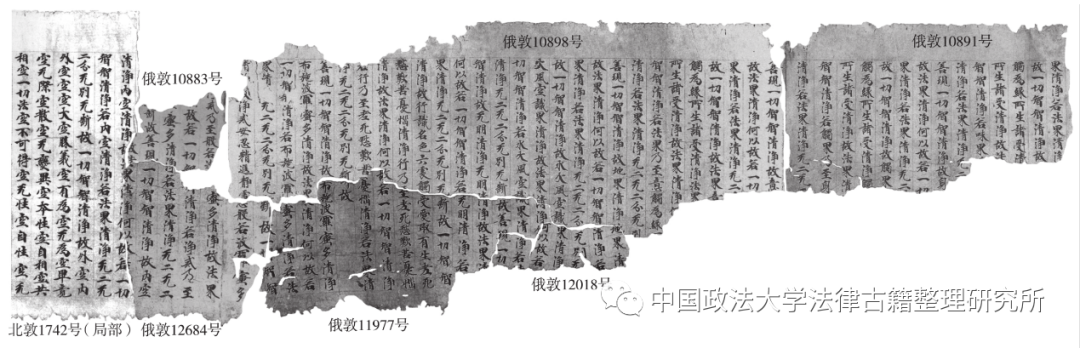

根据林世田、张涌泉等人的研究可知,国图藏《佛名经》写本,即五代宋初道真和尚修复的经卷之一。经常使用的纸本,容易破损,故他以收集的破损经卷为基础,进行剪裁,与待补经卷粘连而呈现完璧效果(图三)。与今日敦煌文献的缀合相比(图四),这可以说是最初的缀合情形吧。

图三:道真修补的敦煌文献《佛名经》

图四:张涌泉等缀合《大般若经》残卷

1917年,王国维撰写《戬寿堂所藏殷墟文字考释》时,注意到其中的一片可与《殷墟书契后编》所见拼合,“文字体势大小全同,又二片断痕合之若符节,盖一片折而为二也”,从而实现甲骨学研究史上的第一次“实缀”缀合。1933年,董作宾又补上一片,实现该卜骨的第二次缀合(图五)。

图五:王国维(上中两片)、董作宾(下片)缀合的卜骨

孤立审视三残片,均是局部,意义相对有限。

缀合后,用王国维的话说:殷人先公及前期先王之名具在,“且足证上甲以后诸先公之次,当为报乙、报丙、报丁、示壬/主壬、示癸/主癸,而《史记》以报丁、报乙、报丙为次,乃违事实。又据此次序,则首甲、次乙、次丙、次丁,而终于壬癸,与十日之次全同。”太史公《史记》记事之可靠性,在2000余年后被甲骨证实,实录地位更无可动摇。

就碑刻而言,可以“张君碑”为例。该残碑清末出土,后为端方所得,被誉为“陶斋所藏汉石之冠”。据说出土时为四石,其余三石不知所归;70年后,马子云先生据所见诸拓本,大体实现此碑之缀合(图六)。缀合依据,仍是残断部分的茬口及文字。

图六:马子云缀合的《张君残碑》

敦煌卷子、甲骨、碑拓等,起初有不少都应是完整的;后因自然及人为原因,多以残断破损面貌示人。借用姜亮夫的话说,“离之则两伤,合之则两利,所以非合不可”;合有难易之分,就其易而言,就是从材质/纹理、字体、书式及部分初步从内容即可决定。亦即,熟悉资料、积累经验是实现缀合的不二法门,在此基础上才能“到无形之境”。

所谓的“到无形之境”,强调的是由实入虚,虚实结合,从而实现残物之复原。也就是说,看到的固然是残缺,在研究者的心目中,却以完整之貌再现。听来玄虚,不妨结合若干例子,一看究竟。

熹平四年(175),汉灵帝下诏诸儒正定五经文字,由蔡邕等人书丹,镌刻碑石,立于太学,此官定经本即世人所说的“熹平石经”;正始四年(241),魏少帝曹芳又新立石经,因碑文用古文、篆、隶书三体呈现,故“正始石经”又名“三体石经”。以上石经,至今已无一完石传世:或保存文字略多,或仅见一二残字,徒令人感慨不已。

1917年,王国维在《魏石经考》文中,不仅复原了魏石经每行字数,由每行字数推定每碑行数,并据相关资料确定石经经数;5年后,又寫《魏正始石经残石考》,据残石残字而复原三体石经碑图。复原魏石经,“必自汉石经始矣”。所论汉石经款式未必精准,却开启了汉石经复原之先河。

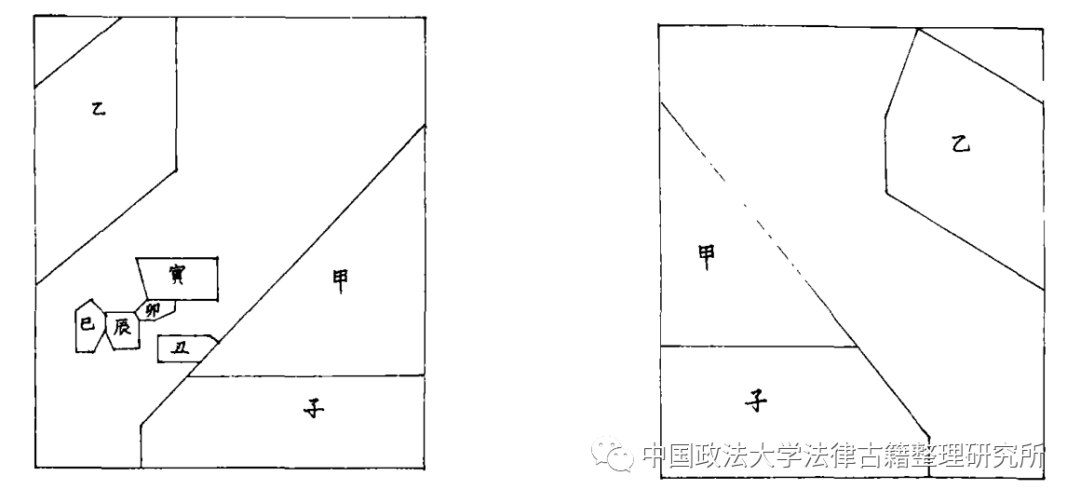

循此思路,张国淦发表《汉石经碑图》,初步实现熹平石经之复原;屈万里、范邦瑾、郜积意等人之研究,后出益精(图七)。

图七:范邦瑾复原熹平石经《易》经碑阳各残石位置示意图(左:碑阳;右,碑阴)

类似研究情况,也见于甲骨、简牍。

在《卜辞通纂》中,郭沫若缀合了不少资料。值得注意的是“遥缀”现象:其中两个残片可以严密契合,拼合后残断文字亦完整再现,属“实缀”;该片卜骨缀合的特殊处在于,“左下一小片折处虽不相连,然由字迹及内容观之,固无疑也”,属“遥缀”(图八)。这开启了甲骨缀合的另一先河。

图八:郭沫若在《卜辞通纂》中遥缀的一片卜骨(左下)

遥缀要考虑字迹、内容等因素,要考虑卜法、文例、行款等,还要充分了解龟甲、兽骨的形态,从而准确判定残片在遥缀时的所在位置。

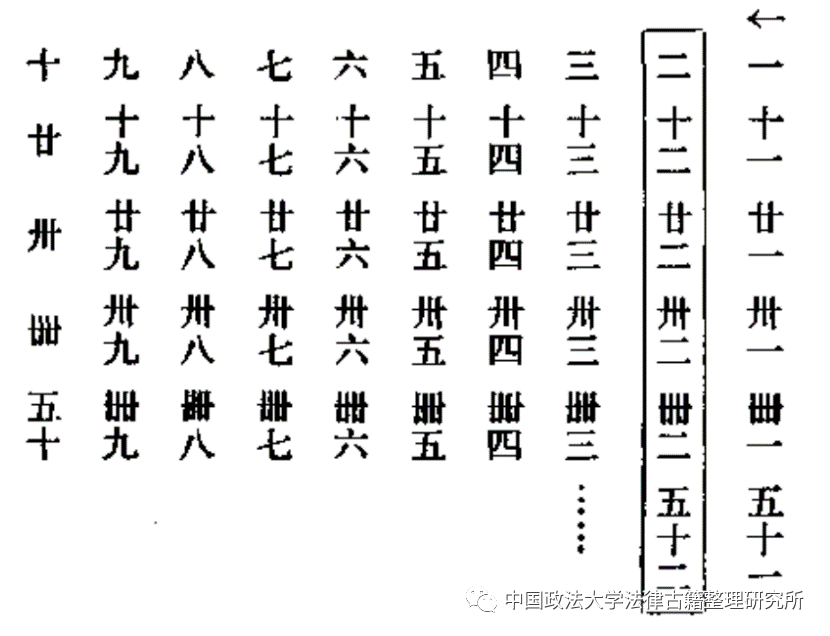

在《汉简缀述》中,陳梦家对一枚长约三尺的汉简进行解读:仅依据分栏书写文字下所附的数字编号、横列右行的读法及“三尺律令”的记载,就推断它是一个由十枚简构成的诏书目录简册中的第二枚(图九)。

图九:诏书目录简及陈梦家复原的诏书目录示意图

从上举诸例可知,尽管看到的几乎都是残篇断简,在高明论者那里,却可以凭借扎实的文献功底和敏锐的洞察力,进入无形之境,呈现出全景貌。

相对于机械式的缀合而言,由实入虚而到达虚实结合,属于另一层次。继续借用姜亮夫的话说,这一层次要求的是,“应当有个全书都通得过的‘信息’,学问成熟的人,自然掌握‘信息’的能力强,即初学留心认真的人,也是摸索多少就能得到多少的,也即可开始应用了。”

2022年3月9日,《自然》杂志在线发表了一篇题为“利用深度神经网络复原、分类古代文本”的文章,主旨是推介研究者开发的“Ithaca”系统:单独采用这一系统复原受损碑铭文本的准确率约为62%,历史学者使用此系统可将其准确率提升至72%;不仅如此,使用此系统还有助于提升铭文出土地区及所属年底等相关推定的精准程度。文章通讯作者之一Yannis Assael博士在接受澎湃新闻专访时说道,“我们确实看到了文化和人文领域人工智能跨学科研究的巨大潜力。”循此思路,在出土文献研究飞速发展的今日,能否结合人工智能技术,并将其运用到出土文献的释读、缀合、复原乃至深度研究中呢?有朝一日,若能如此,前辈学者大概也会“当惊世界殊”吧!

注:本文为完整版本,删节版于 2023年02月18日发表于《 人民日报 》( 第 06 版)。

欢迎关注

中国政法大学法律古籍整理研究所

获取更多学术信息