越来越多的古装剧,让人们有机会见识古代中国法律。在学术界,它有个正规的名称,叫“中华法系”。虽然它早已成了一个历史名词,但在博物馆,却仍不时出现在我们眼前。许多文物,都可以视为古代法制文明传承的见证。它们或备受瞩目,或无人问津,但一直在诉说着自己的故事。

斧钺:刑始于兵,兵刑合一

斧钺,是兵器,也是礼器。当你看到斧钺和法制挂钩时,会不会很奇怪,这两者能有什么关系呢?这就不得不提到法制文明的起源问题了。

我们现代人看到“刑法”这两个字时,首先想到的是这是一部法典,是规定了犯罪、刑事责任和刑罚的法律。但是在古代,刑等于法。从一个现象中不难看出这一点:正史里记载中华法系变迁的部分,几乎全部都叫做“刑法志”(个别称“刑罚志”)。

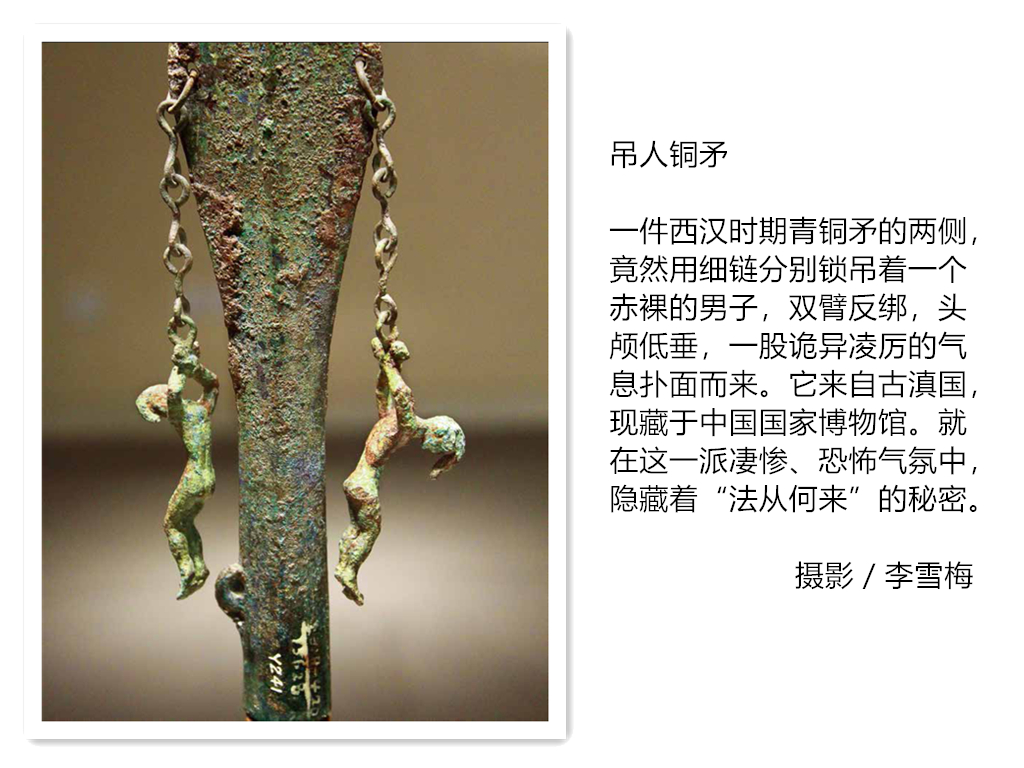

“刑”是怎么来的?《辽史·刑法志》说得很直接:“刑也者,始于兵而终于礼者也。”兵,就是兵器、战争。而《汉书》里叙述得更详细,圣人根据上天意旨制定五刑:“大刑用甲兵,其次用斧钺,中刑用刀锯,其次用钻凿,薄刑用鞭扑。大者陈诸原野,小者致之市朝,其所徭(由)来者上矣。”大刑,是最严重的刑罚,所谓甲兵即出兵讨伐;斧钺是兵器,也是杀俘虏的工具和施以刑罚的刑具。刀锯、鞭扑等也同样如此,代表不同等级的处罚。也就是说,是战争孕育出了最早的刑罚,战场成为刑场,兵器化作刑具和礼器,并逐渐演化出了不同等级的刑与礼。

当代的众多考古发现也证实了这一点。山东济南章丘董家村曾出土了一件玉钺,沉重锋利,它当是从工具中分离出来的专业化兵器,同时也是刑具。而新石器时代晚期的考古遗址中,更是发现很多被利刃斩断头颅、骨骼的现象,很可能就是玉石钺造成的。河南偃师二里头遗址发现的一件青铜钺,是迄今所知中国最早的青铜钺。从材质及刃部较钝等特征分析,它并不是实用兵器,而是礼仪用器,即青铜礼兵器。

“礼源于祭祀,刑始于兵”,是中国法制起源发展的重要路径,博物馆中丰富的礼器、兵器收藏,足以建构中国古代法制文明初始发展的谱序。那些或威武、或神秘的斧钺,无论是新石器时代的兴隆洼文化流行的玉斧、龙山时代的玉钺,还是河南偃师二里头遗址出土青铜钺、安阳殷墟妇好墓出土的妇好大铜钺,以及江西新干大洋洲出土的晚商带銎(qióng)青铜钺、战国百越文化的人物纹铜钺等等,都不是功能单一的兵器,更兼具了刑具、威仪的属性。

商周时期,青铜钺、玉钺是君王和将领征伐大权的象征,代表着持有者生杀予夺的权力。甲骨文、金文中“王”的写法与斧钺相近,应该就是从象征意义衍生而来。这与古代西方的权力象征——权杖,有异曲同工之妙。

据两河流域出土的公元前2500年的《秀鹰之碑》讲述,乌鲁王卡拉秀征服邻国,施网套住敌人,以右手持权杖击打敌首头颅。无独有偶,埃及格贝连出土的公元前2085 年的石灰岩浮雕上, 埃及国王孟图赫特普二世,也是左手高举权杖式武器,打向敌人头部。而在更加著名的《汉谟拉比法典》石柱上方,汉谟拉比王正接受太阳和正义之神沙马什授予的权杖,以示王权神授、不可侵犯。

虽然在甘肃、陕西西部、新疆等地,也发现有类似西方的权杖头,但明显缺乏中国本土特性。而中国本土特色鲜明且并兼具兵器、刑具、权威功能的器物,非斧钺莫属。

或许当你面对一派森严之貌的斧钺时,古代刑律的冷酷便会骤然地降临在你的心头。

度量衡:公正的象征

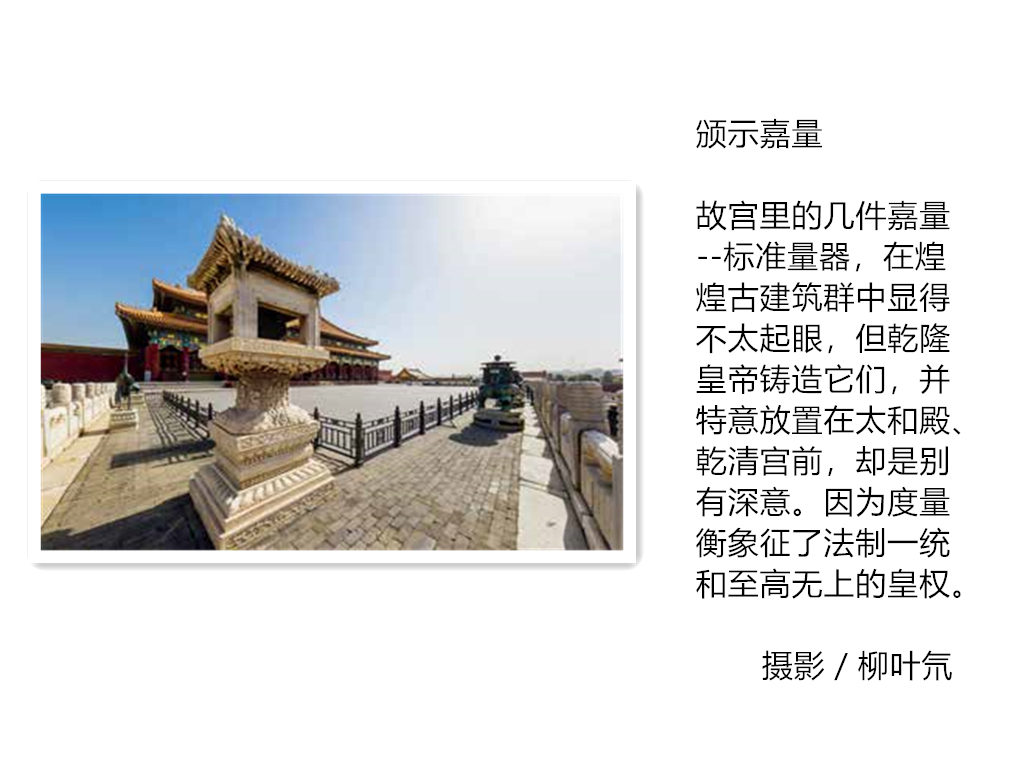

去故宫的人很多,但或许大部分都不太在意在午门前面、太和殿和乾清宫前的丹陛上,陈设的几件重要文物——日晷与嘉量。日晷是古代计时器,利用日光照射指针在晷盘上的投影表示时间。在古老的农业文明中,能掌握太阳起落、节气运行规律的人,方有资格代天行事,成为天子。因此,古代帝王登基后的首要大事,便是更改年号,确定新的计时方式,寓意开启新的统治时代。于是以日晷作为“ 授时行历” 的标志,蕴藏着政令通行的统治理念。

与日晷并列的嘉量,制作于清乾隆九年(1744 年)。嘉为美好之意,量就是度量衡。这个词语出自《周礼·考工记》:“ 嘉量既成,以观四国。” 优良美好的量器已经制成, 用以颁示四方各国。乾隆皇帝铸造嘉量,当然也并非取其量器功能,而是将它当作国家权力统一和强盛的象征。

度量衡如何产生了这般寓意?

春秋战国时,周王室权力衰微,群雄并立,各地都有自己的度量衡。1857 年,在山东胶县灵山卫(今青岛灵山卫) 出土了《子禾子釜》等几件战国齐国的量器。它的腹壁内,刻有铭文9行,108字,记载了该釜容量大小的参照标准,并警告道:如关人舞弊,加大或减少其量,均当制止。如关人不从命,则论其事之轻重,施以相当刑罚。

这几件量器原置于关卡, 当与征收关税有关,并对“ 关人”——守关的官吏—— 的行为作出明确规范。这俨然是一套法制规章了。其铭文的意义,正如学者邱光明所言:“度量衡一旦从殿堂走向民间, 也就必须具备一定的法制性。”

在秦国变法图强、吞并六国的追求中,统一文字、钱币、度量衡,都是重要的立法工程。《战国策》中,燕客蔡泽曾评述说,秦国之所以能无敌于天下,在诸侯之中立下赫赫威名,都是建立在商鞅为秦孝公“ 平权衡、正度量、调轻重” 的基础之上。可以说商鞅统一度量衡,功不可没。

幸运的是,商鞅变法时所督造的标准量器——《商鞅铜方升》,至今尚存于上海博物馆。其器壁三面及底部均刻有铭文,其中左壁铭文为:“ 十八年,齐遣卿大夫众来聘。冬十二月乙酉,大良造鞅爰积十六尊五分尊壹为升。” 大意是,秦孝公十八年( 前344 年),齐国派遣卿大夫多人前来通问修好。冬十二月乙酉日, 大良造商鞅以十六又五分之一立方寸的容积定为一升。

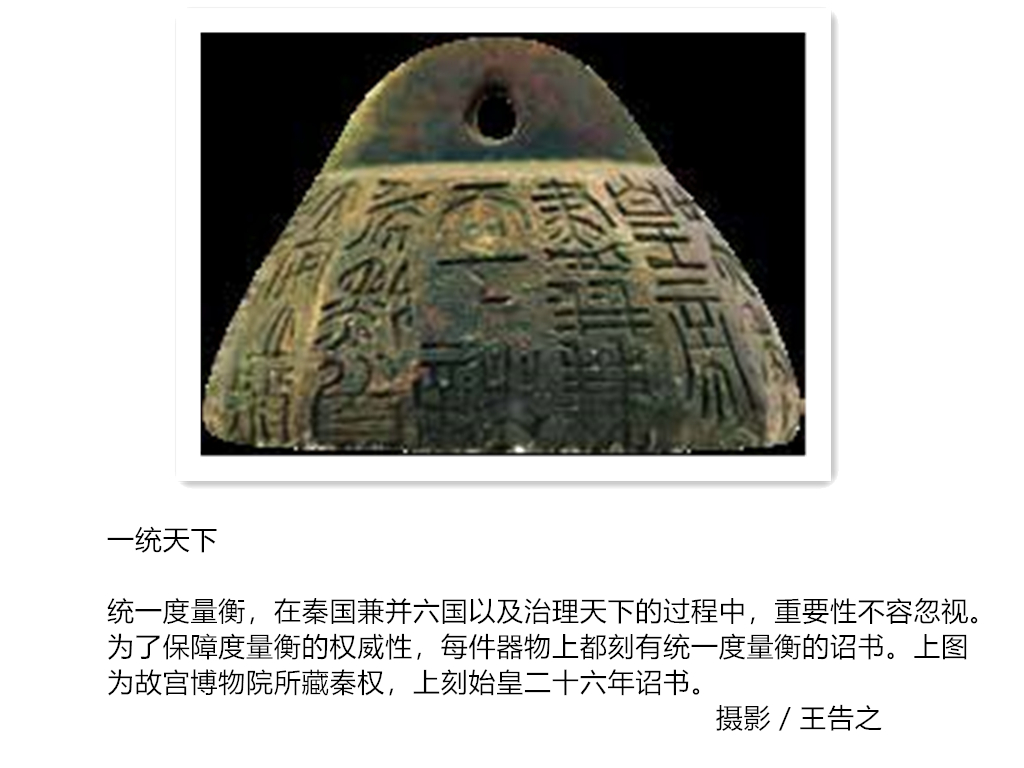

秦始皇统一全国后,更是发布统一度量衡诏书,制作标准器,建立了一套严格的度量衡管理制度,同时也对先前旧铸的度量衡器进行重新检测, 加刻诏书。《商鞅铜方升》的底部, 便加刻了秦始皇二十六年( 前221 年) 的诏书。秦二世继位后,又在刻有秦始皇诏书的量器上再度加刻。秦统一度量衡是大势所趋,也是因势立法—— 度量衡事关经济社会生活中基本的标准问题,从其入手,恰可以名正言顺地统一法制,统一人心。战国法家代表人物慎到在《慎子·威德》中说:“ 蓍龟,所以立公识也;权衡,所以立公正也;书契,所以立公信也;度量,所以立公审也;法制礼籍,所以立公义也。凡立公,所以弃私也。” 慎到说,以秤称量物体轻重,来确立公正的标准;用度量丈量物体的长短、体积,来确立公正的审查准则,度量衡可谓法律公正的代名词了。

秦帝国确立的这种法制,成为后世人们效仿的典范,要想证明自己立国之正,都在度量衡上下工夫。初始元年(8年)王莽篡汉,改国号为“ 新”,开始进行全面社会改革。次年,为了各地称量五谷的容器有统一标准,便命人依照刘歆的考订,铸造了一件组合性量器,定名为“ 嘉量”。

王莽嘉量看似简单,实际是精密组合件。嘉量正中的圆柱体上部为斛(hú),下部为斗,左耳为升,右耳上截为合、下截为龠(yuè)。每一个容量都有详细的分铭,记录各器的径、深、底面积和容积。五个容量单位的相互关系是:二龠为合,十合为升,十升为斗,十斗为斛。嘉量上也刻有王莽诏书,文字以悬针体小篆铭刻,代表了秦汉篆书的最高水平。

如此一来, 也就不难理解乾隆皇帝铸造嘉量的动机了:我大清鼎定天下,法度一统,自是天朝上国。

“刖人守门”:残废了也要服劳役

汉文帝即位的第十三年( 前167 年), 一位名叫淳于缇萦的小姑娘的上书,扰乱了帝心。原来,小姑娘的父亲淳于意被人告发受贿,要被押送到长安接受肉刑。临行前,淳于意对着五个只会哭泣的女儿骂道:“ 生子不生男,关键时刻什么用处都起不到!” 缇萦为此感到悲伤, 便跟随入京,向汉文帝上书道:“父亲为官一向被称赞清廉公平,现在因为触犯法律要被判刑。可是处死者不能复生,判肉刑的也不可能长出新的肢体,纵然改过自新,也无可奈何。我愿没入官府充当奴婢,为父赎罪。” 颇受触动的汉文帝开始着手废除肉刑。

肉刑,顾名思义,就是残害身体的刑罚。在古代刑罚史上,除了施加于敌对部族的大刑、中刑外,对于部族内部原本有象刑——以特殊服饰象征刑罚——而无肉刑,但商周以后,为了用残酷暴虐的刑罚警戒小人,肉刑应运而生并广泛行用。它分成五个等级,即所谓五刑:墨、劓(yì)、剕(fèi)、宫、大辟。其中,墨刑指在罪犯身上刺刻后涂黑,也称黥刑;劓指割掉鼻子;剕指斩趾断足,也叫刖刑;宫指男子割势、妇人幽闭;大辟即死刑。以五刑为主的肉刑, 构成了早期中国的刑罚体系。

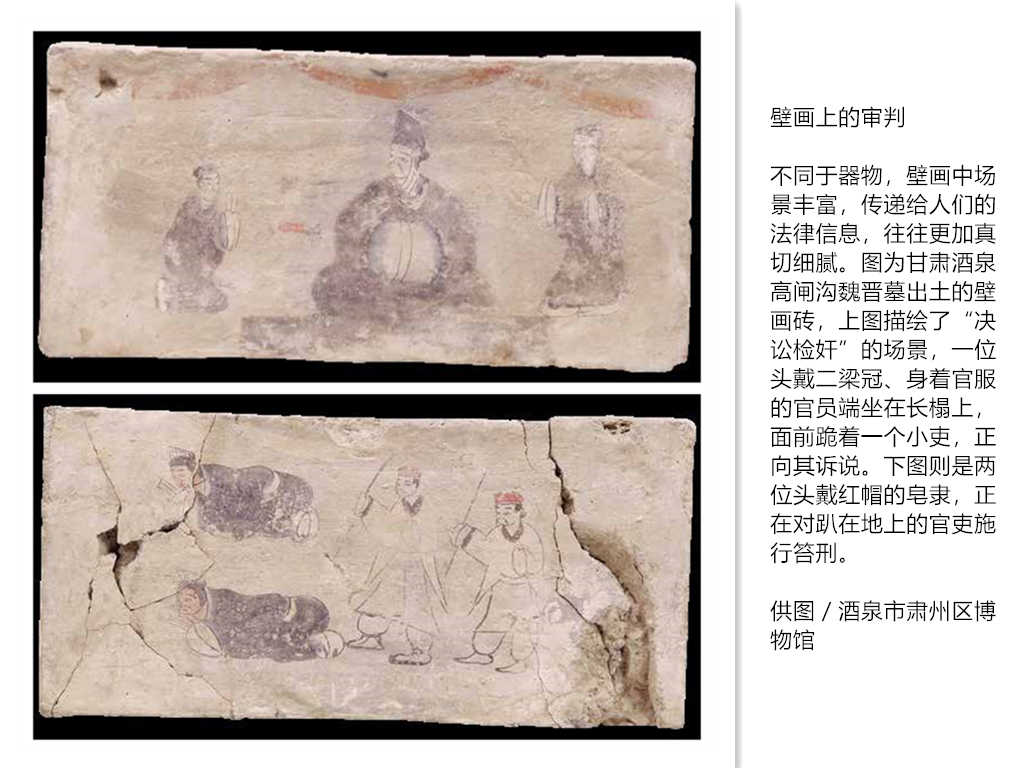

正如人面、人头在礼兵器上居于显要位置,使礼兵器的威仪感大增,在西周中晚期,一种铸有“ 刖人守门” 形象的小型青铜器开始流行。故宫博物院、陕西宝鸡青铜器博物馆等地均有收藏。而最为精巧的, 当属1989 年出土于山西闻喜县的《刖人守囿车》, 长宽高也就10 公分左右。只见一架厢式六轮车上,侧面开了个小门,门扉上立着一个受了刖刑的人,左小腿被砍断,负责看门。虽然车上嵌饰有振翅欲飞的小鸟和凤鸟纹,呈现活泼盎然之态, 但被砍掉的左腿,透出了一派肃杀气氛。

以今人的眼光来看,砍掉小腿成为残废已经非常凄惨,还要进一步压榨犯人的剩余价值,可谓惨无人道了。不过,这在分封制时代,却是再正常不过的处罚。《周礼·秋官》记载:“ 墨者使守门, 劓者使守关, 宫者使守内, 刖者使守囿。” 犯人在被实行肉刑之后,还会伴随一些附加刑,比如服劳役。统治者对此也煞费苦心,充分考虑到了畸余之人的身体状态,给其分配相应的劳役。砍掉小腿行走不便,那就让你看守仓库, 不需要太多行动;施行了宫刑的, 看守宫内再合适不过……《刖人守门鼎》《刖人守囿车》等青铜器的命名,也正源于此。

刖刑残酷,同时使人丁失去劳动力,也是一大损失,古人不乏有谴责者。春秋时,齐景公曾询问晏子市场上商品的贵贱情况,当时齐景公因为滥用刑罚, 导致市场上出现“ 鬻踊” 的情况—— 即出售为受过刖刑的人专门制作的鞋子(或说为义肢), 于是晏子回答道:“ 踊贵屦贱。”刖刑人犯的鞋子贵,而普通人的鞋子贱,可见受刖刑的人多到了什么地步。

终于,这一残酷刑罚被汉文帝用一纸诏书画上了句号。这封诏书名为《除肉刑诏》,动容地言道:“今法有肉刑三,而奸不止,其咎安在?……夫刑至断支体,刻肌肤,终身不息, 何其刑之痛而不德也!岂称为民父母之意哉?其除肉刑,有以易之。” 一旦残断肢体,损刻肌肤,便无可挽回,何其缺乏德行!难道符合身为父母官的本意吗?

代替肉刑的具体措施,主要是“ 徒、笞、死”三种。墨刑改为髡钳( 剃发戴刑具) 和城旦舂( 男子筑城守卫、女子舂米)的复合刑;劓和斩左趾,改为笞刑;斩右趾, 改为死刑…… 刑罚史上新的一套体系已然初现端倪,后世依旧被称作五刑的“笞、杖、徒、流、死” 在此基础上逐渐成型。

然而,制度的更易并非一蹴而就的, 如用笞刑来代替劓和斩左趾, 但最初难以控制二者之间的变换关系,斩左趾者笞五百、劓者笞三百, 结果不用满数就把人打死了。落得个“ 外有轻刑之名,内实杀人”的评价。

但是,没有汉文帝迈出的这一步,肉刑仍将持续下去,而古代刑法的文明曙光,就在这坎坷的改革中逐渐发光发亮。

从森严的斧钺中感受法的起源, 在规整的度量衡上体会法之公正与一统,借刖人青铜器之凄惨反思慎刑思想的发展……一器一物上,法制文明的光亮在闪耀。其实, 除了以上种种, 还有很多我们可以借以了解中华法系的珍贵文物, 比如玺印、文书、碑刻, 等等。这些能在博物馆中频繁遇见的文物,都是古代法制文明的有机构成部分。带着善于发现的眼睛,也许你会看到一部文物诉说的中华法制史。