法制文物日历 | 一月五日 · 清 ·《建霍渠分水铁栅详》

《建霍渠分水铁栅详》

【时间】雍正四年(1726)六月立

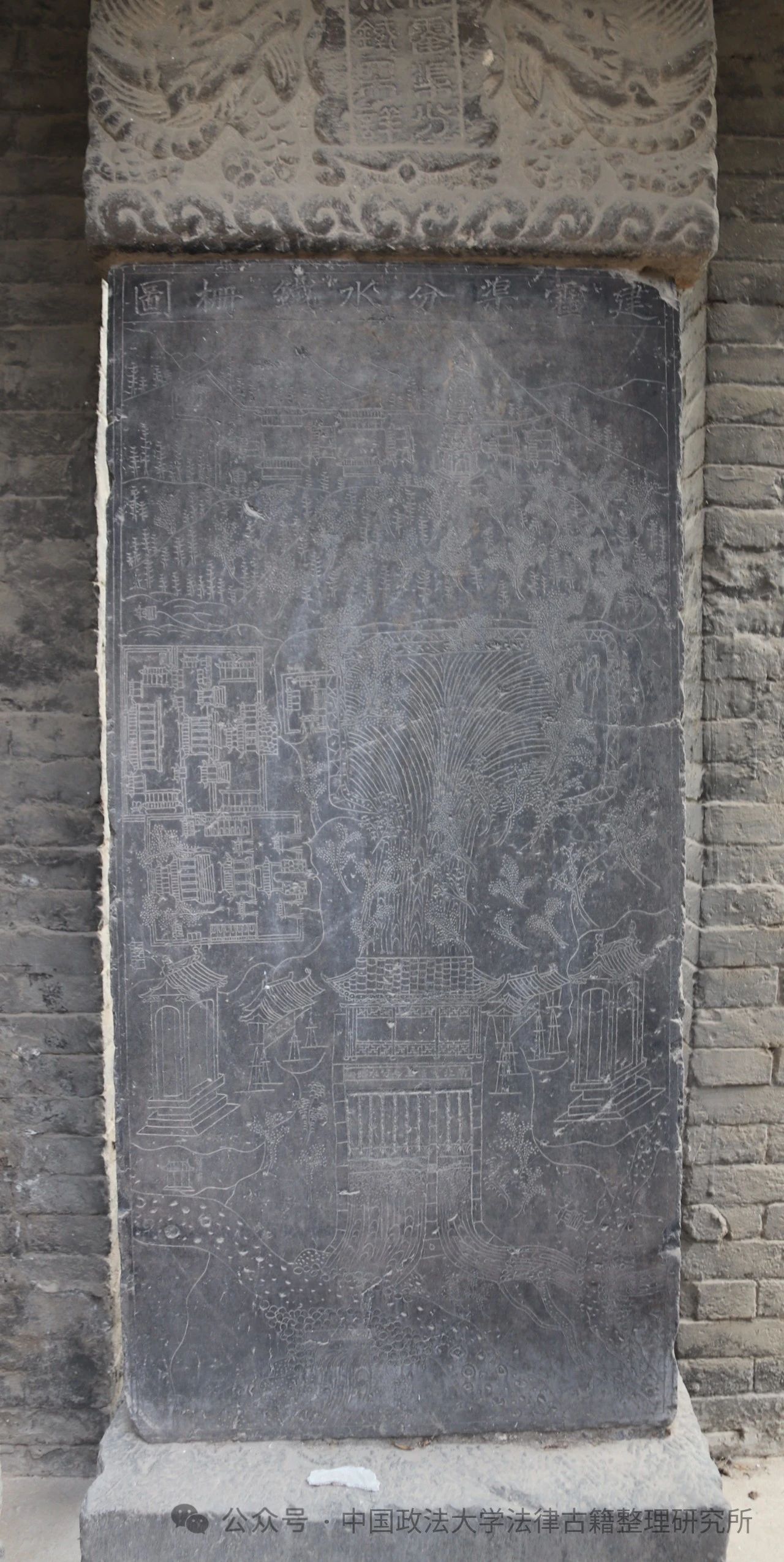

【地点】山西洪洞县广胜寺霍泉分水亭北侧碑亭

【评述】

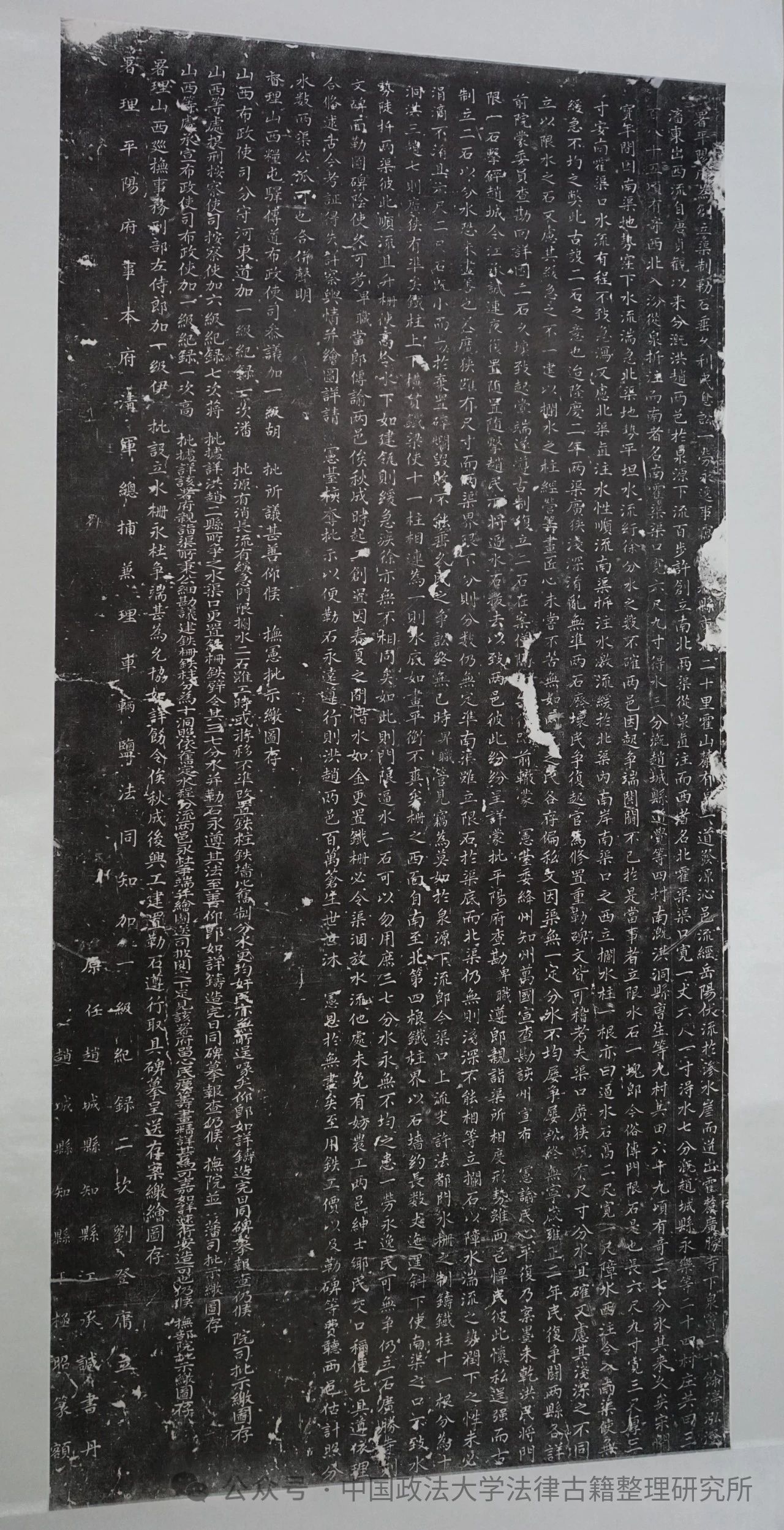

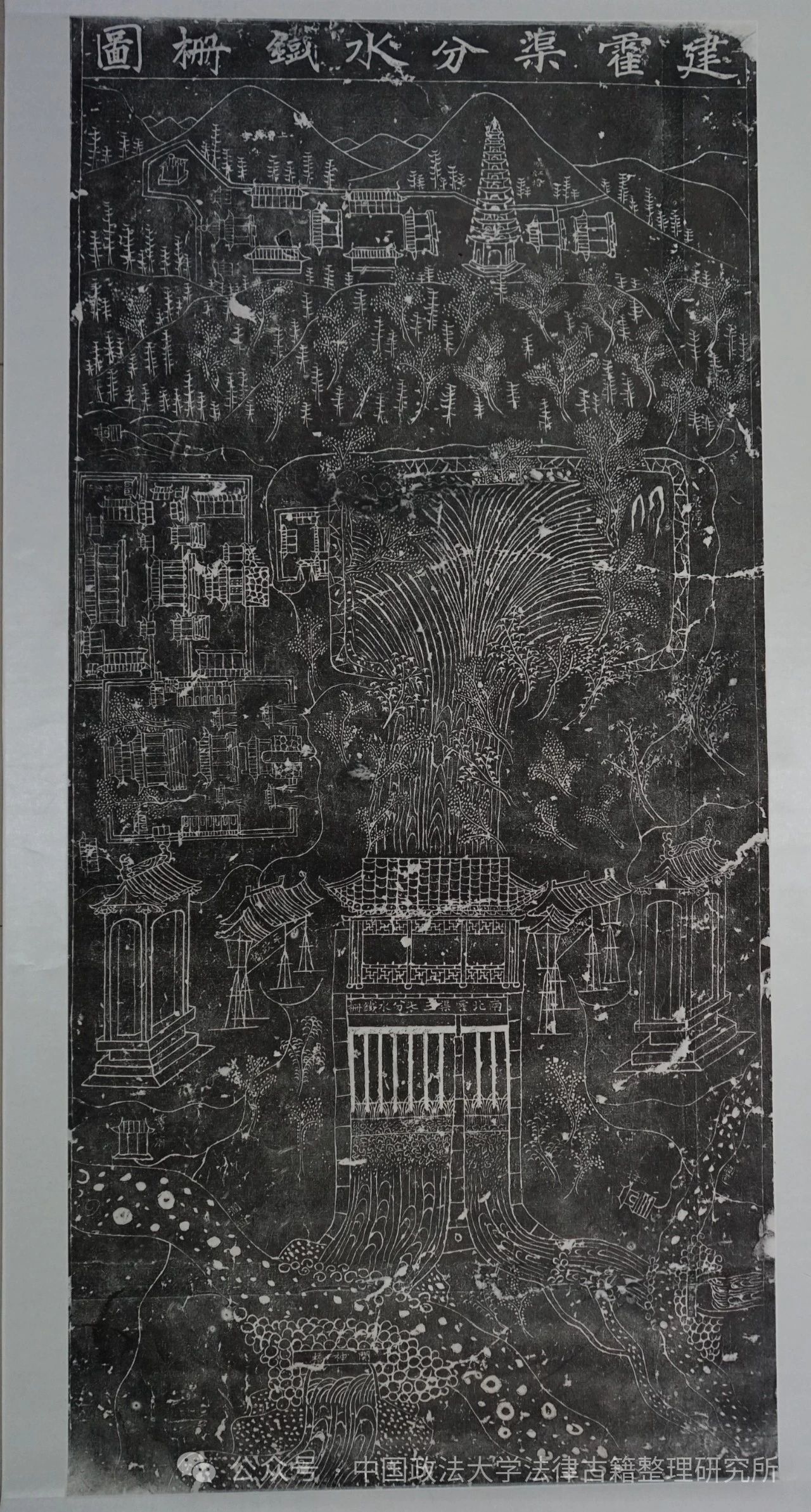

碑螭首方趺,高237厘米,宽77厘米,厚24厘米。碑文 24行,行70字。阳、阴额均篆“建霍渠分水铁栅详”。碑阳刻《建霍渠分水铁栅记》,碑阴额下横刻“建霍渠分水铁栅图”。平阳知府刘登庸立,原任赵城县知县江承諴书丹,赵城县知县王极昭篆额。

碑阳载雍正初年平阳府建铁栅分霍渠之水,利民息讼之事。霍渠自唐贞观以降,分南北二支。北霍渠分水七分,溉赵城永乐等二十四村;南霍渠分水三分,溉洪洞县曹生等九村、赵城县道觉等四村。北宋开宝年间,北霍渠设限水石(又称“门限石”),南霍渠设拦水柱(又称“逼水石”),以杜水流缓急不均、分水不均之弊。至明隆庆二年(1568),二石废坏,民争又起,地方官复立之。

清雍正初年,洪洞县民人将限水石击碎,赵城县民人将拦水柱拔去,两邑各存偏私,争讼不已。平阳府同知刘登庸虽认可三七分水的旧定水程,但认为“古制立二石分水,恐未尽善也”,遂令更建铁栅分水,立铁柱十一根,分为十洞,并在“栅之西面,自南至北第四根铁柱,界以石墙,约长数丈,使南渠之口一致,水势陡折,两渠彼此顺流”,仍照旧章,三七分水。该方案得到山西巡抚、藩臬两司和两邑民人的认可。兴工建置后,勒石立碑,刊图于碑阴,以垂永久。

欢迎关注

中国政法大学法律古籍整理研究所

获取更多学术信息