2025年1月4日,由中国政法大学法律古籍整理研究所、中国法律史学会法律古籍整理专业委员会、国家社会科学基金中国历史研究院重大历史问题研究专项“中国古代地方治理的理论与实践及借鉴”课题组主办的“石刻文献与地方治理”学术研讨会在中国政法大学海淀校区顺利举行。来自中国社会科学院、清华大学、北京市社会科学院、南开大学、复旦大学、山西大学、河北大学、华东师范大学、吉林省社会科学院、吉林大学、西北大学、云南大学、西南民族大学、兰州理工大学以及中国政法大学法律古籍整理研究所、法学院、国际儒学院等高校及科研单位的50余师生参加了此次学术活动。研讨会分为4场,总计19场专题报告。

第一场研讨主题为“综合及秦汉石刻文献研究”,由中国政法大学法律古籍整理研究所刘自稳副教授主持。

首先由山西大学中国社会史研究中心张俊峰教授进行主旨发言,题目为《水利图碑所见历史时期的地方治理经验——以嘉靖山西闻喜县“涑水渠图说碑”为中心》。张俊峰教授从社会史研究的视角出发,探讨民间水权意识和地方水利社会的形成,并进一步探究微型灌溉社会中民众的主体性和生存策略,分析其中的水权秩序和社会变革。评议人中国政法大学法律古籍整理研究所李雪梅教授认为,张俊峰教授长期专注于水利图碑的研究,创立了水利碑刻研究的新范式;在充分积累资料的基础上进行精细化研究,为进行地方治理的具体研究和现实借鉴提供了重要示范。

第二位报告人是中国政法大学法学院博士生王世扬,题目为《旧章新造:秦皇帝诏书的载体与文本分析》。他从秦皇帝诏书的简牍、石刻、度量衡金铭书写三个系统入手,分析先秦秦汉王命铭刻传统的演变与社会背景,探究传统之间的互构,并在此基础上剖析秦始皇诏书铭刻的政治考量和秦二世诏书的公文格式创新。评议人复旦大学中文系郭永秉教授认为,报告者比较系统地查找汇总了相关材料,但还有进一步深入和展开的空间。如除公文格式变化外,文本的演变也值得注意;王命铭刻传统演变的划分依据也还值得探讨。

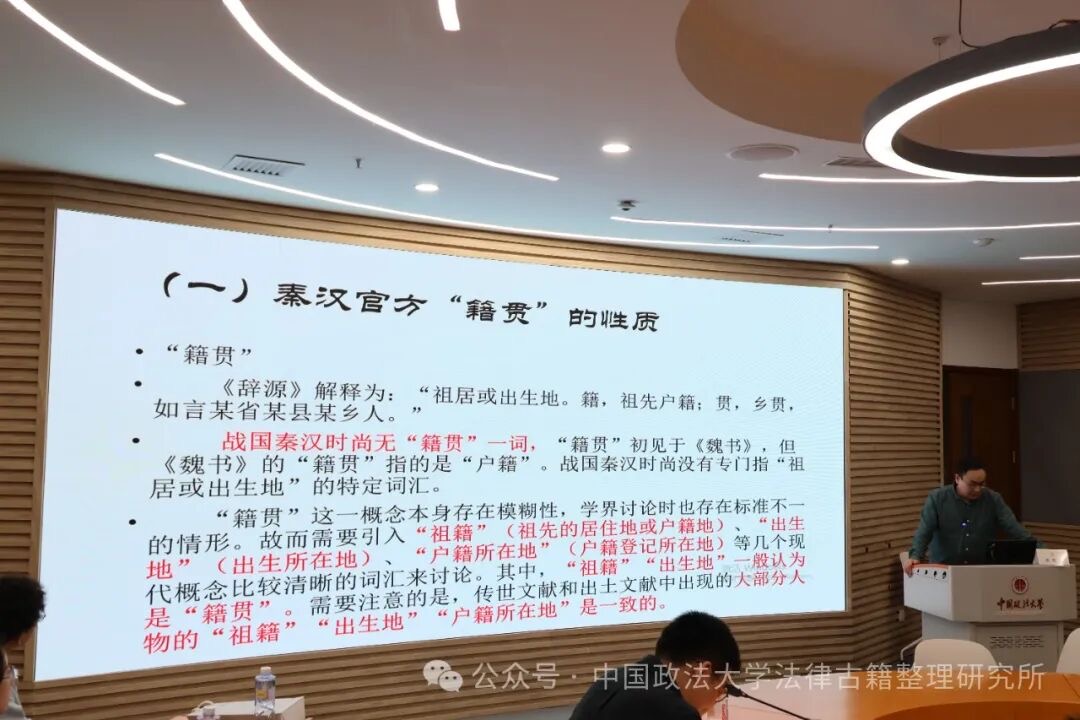

第三位报告人是中国政法大学法学院博士生刘效江,题目为《制度与观念:秦汉“籍贯”书写格式与籍贯观念生成研究》。他探讨了秦汉官方“户籍所在地”书写格式的性质及其变迁,以及秦汉非官方“籍贯”的书写格式,认为“籍贯”观念的产生受秦汉地方行政和户籍制度的影响较大,并对社会产生了重要的反作用。评议人中国政法大学法律古籍整理研究所博士后陈韵青认为:文章从制度考证切入,尝试揭示制度与观念的互动关系,但在材料分类依据、使用材料的范围、部分材料的解读以及“籍贯”概念的使用等问题上尚有探讨空间。

第四位报告人是中国政法大学法学院博士生张瑞颖,题目为《〈李君德政碑〉〈裴君德政碑〉所见东汉蜀郡的官学属吏迁转与社会治理》。该文从两碑碑阴题名入手,分析碑阴所载属吏的名称和职位高低,进而探究碑阴题名所见部分属吏、师的迁转路径,并探讨其背后的制度原理。评议人南开大学历史学院博士生石佩认为:文章存在样本数量不足的问题;从“师”到“掾”的迁转是否是跨属吏系统的迁转,还需再作深入论证;对“二重君臣关系”的探讨也值得进一步展开。

会议第二场“唐宋石刻文献研究”由南开大学历史学院夏炎教授主持。

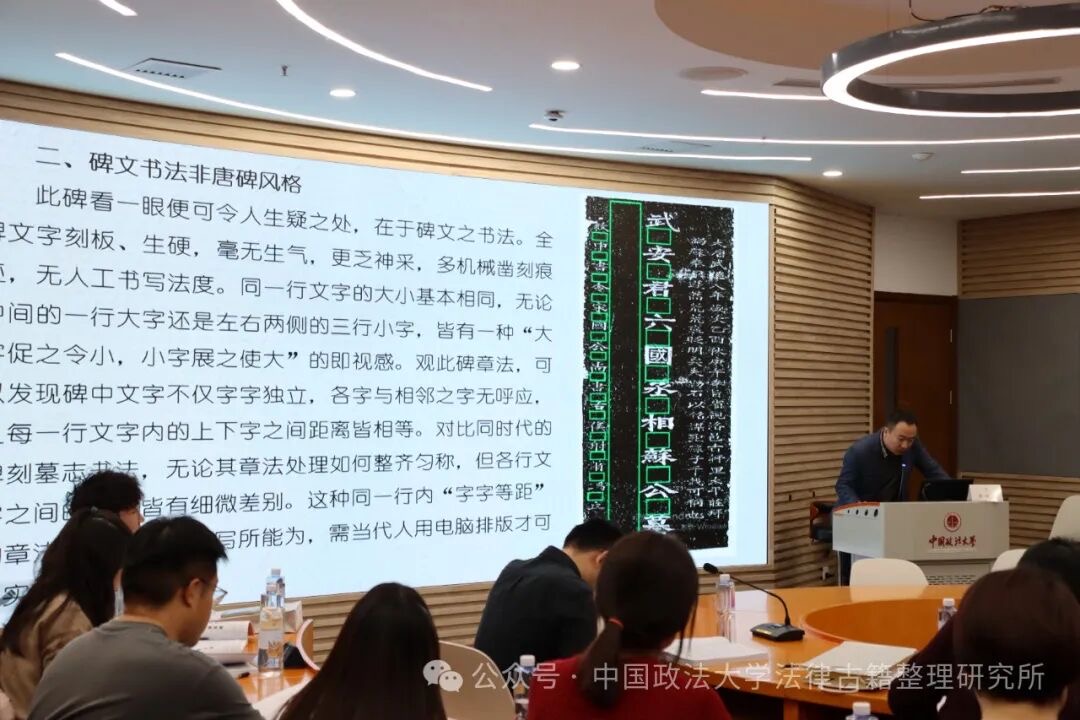

吉林省社会科学院《社会科学战线》王广瑞副研究员首先作了题为《唐“武安君六国丞相苏公墓”碑献疑》的报告。王广瑞认为,全碑文字刻板、生硬,无人工书写法度;且碑刻形制及题名、纪年、行文方式,包括立碑地点的记载,皆与唐碑义例不合,可证是一方伪刻。评议人吉林大学考古学院硕士生江朋翼肯定了该文研究视角的独特,同时也针对一些论证细节等提出了参考意见。

南开大学历史学院博士生黄颖洁的报告题目为《中古时期岳麓山的功能转型与地方社会变迁》。她认为麓山寺隋代舍利塔的建立和唐代《麓山寺碑》的刊刻都是由地方官府主导,以传递政治信号、标榜政绩迎合了大一统王朝背景下的地方治理需要。在唐后期南方经济与文化发展的宏观背景下,岳麓山逐渐成为一处具有广泛影响力的文化地标,并成为宋代以降岳麓书院建立的历史渊源。评议人西北大学历史学院博士生赵维亮认为论文能在有限的史料中发掘如此丰富的信息,为中古时期湖南地区发展历史研究提供了新的角度。

南开大学历史学院博士生杨世杰作了题为《大和之役后的成都重建与唐代西南佛教传播》的报告。报告者以刘禹锡《成都府新修福成寺记》所反映的边疆战争与佛寺营建为切入点,挖掘了佛教信仰如何成为官民所共同允认的文化思维方式。而南诏后期繁盛的佛教文化亦是唐王朝向西南边疆地区进行文化扩展并日渐与之融为整体的例证。中国政法大学法学院博士生胡艺在评议环节赞赏报告者的研究思路与观点,并就佛教传播相关论据的补充等提出了一些建议。

中国政法大学法律古籍整理研究所张雨副教授的报告题目为《宋吴芾赐谥碑录校及初步研究》。报告者在对碑石上所载绍熙五年谥告进行释录整理的基础上,梳理总结元丰改制后宋代告身用印的演变,认为碑文钤“尚书吏部告身之印”突破了此前有关南宋仅存“尚书吏部告印”论说的局限,并辨析谥告与敕牒的区别,以及谥告中所包含的吏部牒与敕牒关联。评议人河北大学宋史研究中心博士后项泽仁认为:报告者对碑文的细致录校整理和据此提出的观点,展现出严谨的治学态度和深厚的专业功底,对宋代敕牒碑研究有明显的推进。

中国政法大学法学院博士生胡艺的报告题目为《广州〈南海神庙敕牒碑〉考释》。她认为碑文中朝廷与地方围绕南海神敕封的互动,体现出中央借助祭祀活动管理地方的方式;通过对碑文中涉及的侬智高之乱、元绛在南海神庙的拜祭活动、市舶司官员印记的分析,探讨宋代市舶司管理体系的动态演变,以及中央在对外贸易管理方面的强化趋势。评议人中国政法大学法律古籍整理研究所张雨副教授从碑文整理和考释、制度发展演变等角度对该文提出了补充完善的建议。

第三场研讨围绕“元明石刻文献研究”展开,由中国政法大学法律古籍整理研究所赵晶教授主持。

第一位报告人是中国社会科学院古代史研究所张国旺研究员,题目为《元代山东盐务治理再探》。报告人对金元盐官体系的演变进行介绍,并通过对《大元故莒密盐使司判官王公(深)墓志铭》等碑刻资料的分析,揭示了蒙元时期山东盐务治理的诸多细节。评议人兰州理工大学法学院马小娟副教授认为:报告者将区域研究和比较研究相结合,从墓志探究制度,从制度的变迁研究国家治理,这种研究范式给人带来很大的启发。

第二位报告人是中国政法大学法律古籍整理研究所陈佳臻副教授,题目为《办成铁案:再论元朝胡颐孙杀弟案》。报告人在梳理胡颐孙其人及其多元交际圈的基础上,通过多个疑点对“胡颐孙杀弟”一案进行重新审视,认为该案件背后反映了不同政治集团之间的斗争,是元朝统合进程中相关势力组合、斗争的一个缩影,无法简单以“四等人制”来概括描述。中国政法大学法律古籍整理研究所郭瑞卿副教授在评议中肯定了该议题的反思和批判意识,并对文中提到的胡颐孙人物关系、案件审理机制、物证等问题发表了自己的看法。

第三位报告人是河北大学宋史研究中心博士后项泽仁,题目为《山西芮城永乐宫新见<普度戒牒>空纸考释——兼论仪式中的蒙古汗廷与全真教门》。报告人就《普度戒牒》YL418号文书从性质、定名、形成始末进行分析,并揭示了戊申大蘸前后汗廷政局变动及政教关系发展的轨迹。评议人中国政法大学法律古籍整理研究所陈佳臻老师认为:论文对碑文内容梳理仔细,但文章结构设置不够均衡,应该进一步延申和拓展,并建议增加佛道之辩的内容。

第四位报告人是兰州理工大学法学院副教授马小娟,题目是《碑刻所见元代田土的施舍与确权》。报告人通过对比分析几通有代表性的施地碑,揭示了元代不同地区在施舍田土方面形成的不同确权规制。评议人清华大学人文学院博士生张驰认为:该文对碑刻资料的运用,有助于我们了解和分析元代土地交易以及传统中国产权形态,但关于战乱对北方施地碑刻的影响、江南施地碑与民间地权交易体系的关系等论述,有待进一步补充论证材料,细化证明过程。

第五位报告人是中国政法大学法律古籍整理研究所博士后刘文星,题目是《明中期官方意识形态的空间铭刻和地方士庶的道德重塑——以嘉靖敬一箴碑、范氏心箴碑、程子四箴碑为中心》。报告人对嘉靖六箴碑的兴建背景和历程、形制与布局以及碑文内容进行介绍,并揭示了六箴碑的政治文化象征以及在地方士庶道德重塑中发挥的作用。评议人清华大学人文学院博士后刘伟杰认为:应加入明世宗圣谕碑与六箴碑一体讨论,对照讨论中央统一规制和地方的执行情况,并进一步界定对六箴碑能够影响的群体范围。

会议第四场主题为“清代石刻文献研究”,由山西大学中国社会史研究中心张俊峰教授主持。

首位报告的是北京市社会科学院满学研究所关笑晶副研究员,题目为《顺治八年北京寺庙满文碑形制初探——基于三通满蒙汉合璧碑刻的考察》。报告者介绍了北京地区寺庙碑刻中的多语合璧情况,重点对清初《白塔碑》《普静禅林碑》《普胜寺创建碑》三通满蒙汉合璧碑刻的形制特点进行分析,并对满文碑的专有词汇、合璧碑文的书写顺序等进行归纳和探讨。评议人中国政法大学国际儒学院博士生娜美认为该文清晰阐述了多语合璧碑刻在补足传世文献方面的重要作用,为后续研究的展开奠定了良好基础,并就可改进之处提出了自己的看法。

第二位报告者是华东师范大学法学院讲师、晨晖学者陈仁鹏,题目为《清代禁立德政碑德法律表达与地方实践》。报告者对德政碑的含义进行了辨析,并对明清相关的法律规定进行了考证,认为清代德政碑是融合禁令、规章、判词、题名等多种内容的复合型碑刻,大部分据实刻立的德政碑实现了士绅、庶民、官员和朝廷的多方共赢,这为当下打造共建共治共享的社会治理格局提供了历史镜鉴。评议人中国政法大学法律古籍整理研究所博士后刘文星认为:报告者从不同的角度分析德政碑在各方面利益诉求下的功能转变,阐释了碑刻在清代地方治理中官民关系的构建,颇有新意。

第三位报告者是西南民族大学的博士生丹阳,题目为《清代嘉绒地区中央权威与地方治理的平衡研究——以穆坪土司定西碑释考为例》。报告者认为:“定西碑”是由穆坪土司坚参囊康在其任内为表彰阿桂将军平定大小金川战役的功绩而立,但碑阳与碑阴内容存在差异。通过对不同版本的碑文内容进行考证,可知穆坪土司在碑阴着重突出自己的治理成效及其与中央政府的紧密合作,旨在促进地方民众对清朝政权的认同。评议人北京市社会科学院关笑晶认为:该文对于解读西南地区的民族融合等具有“以小见大”的意义,并就多语合璧碑刻的定义、立碑者的身份、碑阳碑阴的时间先后等方面提出修改完善建议。

第四位报告者是中国政法大学法学院博士生柳俊熙,题目为《鸦片战争前清代沿海口岸码头的管理与纠纷——基于法律碑刻的考察》。报告者认为:从乾隆后期到道光前期,沿海口岸陆续出现了一些行业自治组织。其行业规范有利于降低治理成本,地方政府乐见其成;同时也存在向垄断发展的趋势及弊端,会增加地方政府的治理难度。为防止单方垄断市场,地方政府制定相应法令,在维护市场秩序方面发挥着积极作用。评议人云南大学博士生刘建超认为:选题具有现实关切,但需要就沿海口岸的时空间界定,以及“管理”与“纠纷”的关系方面,做更多的探讨。

第五位报告者是云南大学历史与档案学院博士生谢朝宇,题目为《〈爨宝子碑〉〈段式与三十七部会盟碑〉重现始末传疑——兼及近代江宁邓氏的金石研究》。报告者认为《爨宝子碑》和《段式与三十七部会盟碑》是中国历史上边疆与内地交融的文化结晶,并对江宁邓氏家族(邓文基、邓尔恒、邓之诚)以及诸金石名家对两碑的发现与保护功绩作了评介。评议人陈仁鹏博士认为:该文聚焦于两通重要碑的发掘、出现和拓本的流布,在金石学史上具有重要意义,并就文章的修改完善提出了建议。

在研讨会的最后环节,中国政法大学赵晶教授、复旦大学郭永秉教授、南开大学夏炎教授、山西大学张俊峰教授、中国社会科学院张国旺研究员和中国政法大学李雪梅教授依次进行会议总结。大家一致认为此次会议主题鲜明,议题集中,以石刻文献为主体材料,聚焦于历代地方治理的理论与实践及借鉴,具有长时段、多维度、跨学科等鲜明特色,并对此次学术会议的高效、务实、纯粹表示赞赏。